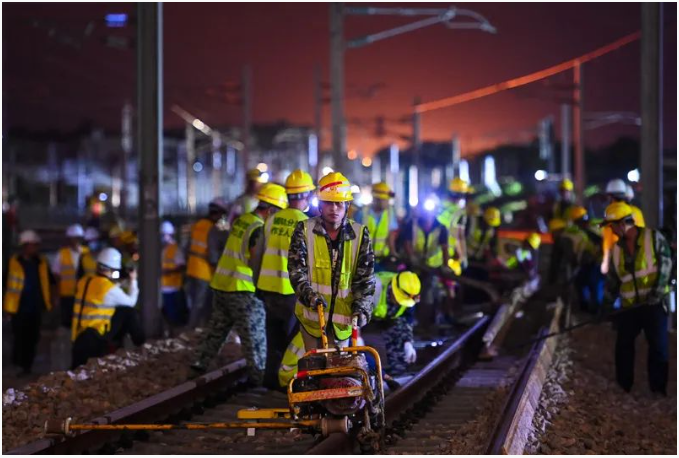

//建設者在深圳北站改造工程現場施工。新華社記者 劉大偉 攝

深圳制造業進入了高質量發展的新階段,人的主動作用成為發展的關鍵因素,深圳制造業正面臨“質量換數量”的“制造業工人斷層”壓力。調研顯示,當前深圳高技術制造業人員需求結構大致是3:5:2,即:30%的管理、營銷、研發等專業職員,這類人員市場通常會給予他們足夠的待遇與地位;20%為從事臨時性、簡單重復勞動的“提桶人”,這類人員通常可通過勞務派遣或市場獲得合理報酬;50%的中堅力量是技能工人等“藍領”,處于生產一線的生產、管理與現場技術重要崗位,在制造業中發揮著基礎作用,這類人員需求規模大,但工作環境與待遇不高,他們的就業質量值得重點關注。為實現制造業高質量發展的目標,深圳亟須重視營造以人為本的制造業“藍領”從業生態。

一、深圳制造業對“藍領”有更高質量需求

首先,新時期深圳制造業發展的關鍵因素仍是“勞動力”。深圳始終把制造業作為立市之本、強市之基,2022年制造業占GDP比重超過30%,高于其他國內一線城市。近些年,深圳制造業堅持走質量引領、創新驅動的之路,頂壓前行、高位求進,制造業用人需求保持旺盛,無論是規模還是就業占比均在全國城市處于領先地位。深圳制造業等技能人才需求在2023年全國三季度就業市場規模位居前列[1]。

其次,新時期深圳制造業發展對“藍領”的就業破壞和就業創造并存。在高端化、數字化、品牌化、綠色化的導向下,深圳制造業的就業破壞和就業創造效應并存。一方面,數字化發展對低技能勞動力形成了擠出效應,傳統勞動力要素在價值鏈中的占比越來越小。調查顯示,制造企業引入智能化生產后,約45%的企業對普工的需求減少,降幅約20%,但對技工的需求增加,增幅約12.3%[2]。制造業與數字技術融合的加深,要求工人要掌握與數字技術相關的技能以適應經濟技術水平的提升。另一方面,戰略性新興產業的崛起,創造出一批高質量就業崗位。據調查,從2022年至2023年6月,深圳新能源崗位發布為全國城市最高,但用人缺口達3.2%[3];2022年5月至2023年5月,深圳醫療器械行業研發生產類新發職位全國占比僅次于上海,為14.87%[4]。總體而言,深圳高端制造對產業工人的需求重點是愿意長期奮斗、具工匠精神的技能型藍領。

//技術學院老師指導學生進行工業機器人基礎應用實訓。中國青年報 萬磊/攝

二、深圳制造業“藍領”短缺的“三大從業生態因素”

隨著深圳制造業向高端邁進,制造業對高素質“藍領”的需求不斷提高,同時制造業結構性招工難狀況持續,同時招工成本也變大。深圳制造業招工難受多方面原因影響,包括:勞動力回流,新就業形態對制造業形成的“虹吸效應”,年輕群體傾向服務業的就業觀念,以及勞動力供需的結構性矛盾等,但不能忽視了“藍領”從業生態對制造業長期吸引人、留住人的關鍵作用。根據人的需求層次理論,可以概括為生存需求、歸屬需求、發展需求三大類,“藍領”也不例外,尤其是高技能“藍領”。隨著深圳制造業邁向高端,從業生態與需求間差距變大,深圳制造業招工難背后主要存在“三大從業生態因素”。

(一)在一線城市中相對較低的薪酬待遇與保障,與有質量的生存需求存在差距

生存需求是“藍領”最基本的需求,涉及到薪酬收入、社會保障、工作環境的安全性等。深圳制造業當前技術經濟特點決定了對中高端技能藍領需求大,相比于傳統低技能工人,他們對生存需求有了更高要求,但現實情況仍存在一些落差,主要表現在兩方面。一是制造業“藍領”工資在一線城中偏低。以2022年深圳主導產業計算機、通信和其他電子設備制造業工人崗位為例,其工資水平低于上海、廣州、東莞、杭州、佛山等一線和新一線城市。該行業深圳平均月工資為4924元,僅為上海(7517元)的66%[5]。二是深圳社保繳費標準一線城中最低。根據各城市2024年社保繳費標準,深圳(非深戶)最低社保繳費在一線城市中最低,約為上海的1/3、廣州的1/2,也低于東莞、陽江市。較低的社保繳費標準對于降低企業營商成本有積極作用,但對于制造業培養熟練的高技能“長期工”而言,較高的社保標準能帶來更多安全感。

(二)公共服務提供不充分降低了就業質量,與歸屬需求存在差距

歸屬需求是“藍領”對融入所在企業和本地生活而產生較高層次的需求,包括配套居住條件、工作環境等。歸屬感弱會加大人員流動,意味著企業熟練技工和勞動技能投資的損失,以及新員工磨合成本的提升,技工長達二、三十年的工作任期是德國制造業全球競爭優勢之一。但目前深圳以非戶籍人口為主體的制造業“藍領”,對企業、對深圳歸屬感偏弱,主要源自兩方面。一是適合“藍領”的公共租賃住房資源配套少。深圳目前工廠或工業園區內通常只會配套少量宿舍,面向已婚“藍領”家庭居住定向供應的公共租賃住房少,房租占了收入的相當比重。課題組調研了解到,深圳制造企業希望在工廠集中區加大專供技工的低價長租房的配套力度。二是工作環境與工人的期望不匹配。一方面,廠區硬環境對工人生活休閑配套需求配置較少;另一方面,企業治理軟環境方面,短期工、臨時工等靈活用工現象普遍,企業更關注的是對工人剛性的法律責任,卻不注重營造長期合作的文化氛圍。要吸引大批受過較多教育的新產業工人進入制造業,需要“新型產業工人+新型工廠治理”的用工模式。

(三)能力提升途徑和職業發展通道不足,與深層次發展需求存在差距

發展需求是具備職場技能的個人深層次需求,包括制造業就業崗位的給予“藍領”的能力發展空間、職業發展空間等。制造業與服務業基層員工調查顯示,69%的基層員工希望獲得技能提升方面的培訓,64%的基層員工看重在現單位的職業發展,希望成為高技術人員、管理層或是自主創業,但58%的基層員工認為所在單位沒有為其搭建明確的職業發展路徑[6]。技能人才難以通過職業發展實現自我價值,其背后原因主要有二。一是產教“脫節”,技能人才培養體系不適應產業發展和“藍領”知識獲取需求。不少企業需要花費較多時間和費用對新人進行二次培訓,主要是當前職業教育對學生的培養與企業實際技能需求存在差距。一方面,深圳優質職業教育資源相對偏少,“雙高計劃”高職院校僅有2所,而廣州有9所;另一方面,職教的課程設置與就業結構錯位,制造業專業少于第三產業,對制造業支撐力度偏低。二是用人單位“內部認定”的評價體系不利于制造業“藍領”職業晉升。自國家改革職業技能等級認定制度以來,“藍領”技能的評定主要基于各制造企業內部,這雖然賦予了企業更大的用人自主權,但由企業頒發的證書其流通性相比以前國家證書不可同日而語,影響高技能“藍領”的職業自豪感,以及在就業市場的流動和身份轉換。

三、深圳打造基于需求層次的“藍領”從業生態建議

制造業強盛的根基在于擁有一批高技能的“藍領”隊伍,“藍領”技能積累和形成需要時間的沉淀,深圳需要從長計議,著手構建基于需求層次的,長期的、穩定的、體面的“藍領”高質量從業生態,這既是深圳保持制造強市地位的要求,也是在高質量發展中促進“共同富裕”的應有之義。

(一)構建體現技能價值的薪酬待遇體系,滿足“藍領”期盼較高生活質量的生存需求

推動相關政策落實,實現技能價值與績效工資匹配。鼓勵制造業企業在工資結構中設置體現技術技能價值的工資單元,建立基于崗位價值、能力素質、業績貢獻的工資收入分配制度,切實提高技能人才工資待遇。鼓勵企業基于員工意愿適度提高資深“藍領”社保繳費,以提高工人安全感。鼓勵企業在員工自愿的基礎上,提高長工作年限技工、高技能人員的社保繳費基數,或是提高醫療保險檔次等,并將社保繳費情況作為產業、科技等獎勵性政策申請的參考條件或加分項。降低制造企業用工成本,將費用實實在在用于“藍領”待遇提高。通過政府建立就業供需平臺、規范勞務用工中介服務行為等舉措,降低用工成本,讓企業有限的資金直接用于“人”的待遇提升。

(二)創建“工業社區”強化公共服務資源配套,滿足“藍領”扎根制造、扎根深圳的歸屬需求

探索“工業社區”發展模式,打造“藍領”安居樂業的復合型空間。重視新一代“藍領”的多元化需求,在全市300平方公里的20大先進制造業園區范圍內,取選基礎較好的區域作為試點,按“生產生活功能融合”理念規劃建設“工業社區”。借鑒杭州錢塘區推出僅面向產業工人專項公共租賃住房的經驗,在“工業社區”建設“藍領公寓”,配套幼兒園、義務教育學校等,解決“藍領”安居需求及子女受教育問題。加強對制造業靈活用工的監管,切實保障勞動者合法權益。靈活用工有其合理性,但在勞動關系認定、社會保險繳納、意外傷害處理等方面仍存在一些灰色地帶,就業質量難以得到保障,要加強對靈活用工監管,確保用工規模、勞動者權益不可逾越勞動法規底線。多途徑多方式并舉,加強制造業“藍領”職業認同感。如:鼓勵企業聯合所在社區開展“藍領”文化生活團建活動;對在同一企業工作15年以上的技能工人,發放長期服務獎等。

(三)優化技能教育及評價方式打通職業上升通道,滿足“藍領”實現自我價值的發展需求

對標世界一流提升深圳職業教育質量。增強產教融合的廣度、深度和靈活度,結合“20+8”產業對課程設置和技工培養模式進行跨產業復合性改造。鼓勵企業與職業院校聯合開展技工培養,借鑒深圳職業技術學院與華為、比亞迪等龍頭企業合作建設特色產業學院的模式,開設“訂單班”或是“特色產業學院”,破解學生技能與產業需求脫節困境。鼓勵企業建立支持身份轉換的“藍領”成長學習計劃。鼓勵企業為“藍領”打造校企合作的學歷提升計劃,打通企業內部升職和進入管理層的通道。以兼顧公平為原則優化現行“鵬城工匠”激勵制度。“鵬城工匠”賽事已成為深圳制造業頗具影響力的技工評選活動,優秀技工的產生通常是“工廠技能發展的平臺、工作班組傳幫帶風氣、個人的不懈努力”三方面共同作用結果,但目前只獎勵獲獎者本人,忽視了工廠的平臺作用,不利于工作班組團隊合作,建議獎勵要兼顧工廠、工作班組與獲獎工人。建立有利于市場互認及市場流通的技術評價體系。擴大院校、行業協會等社會培訓評價機構第三方評價范圍,促進技工人才的市場化互認。破除身份、學歷、資歷等障礙,打通技工職業上升流動通道。

[1] 資料來源:58同城《2023年三季度人才流動報告》。

[2] 資料來源:中智咨詢《2022年藍領用工和薪酬管理》。

[3] 資料來源:獵聘《2023新能源行業人才趨勢報告》。

[4] 資料來源:智聯招聘《數智化人才助力產業升級—醫療器械人才趨勢觀察簡報2023》。

[5] 資料來源:各省市地區2022年《人力資源市場工資指導價位》。人力資源市場工資指導價位以當年度薪酬調查為基礎,通過篩選、分類、匯總、分析、修正,最終科學確定。

[6] 資料來源:美世《2022年中國制造業與服務業就業生態調研報告——基層員工調查》,該調查包括來自深圳、上海等城市的制造業一線生產人員。

(3)

推薦閱讀

-

頭條

2012年院考察澳大利亞總結報告 2013-06-29 11:392012年11月,由我院參與協辦的“第四屆世界華人經濟論壇”在澳大利亞墨爾本舉行。由院常務副院長郭萬達帶隊,曾真,阮萌,程傳海,余暉等研究人員參加了會議。郭院長在會上以“中國的宏觀經濟形勢及制造業面臨的機遇與挑戰”為題發表演講,對中國經濟30年高速增長的成因及發展趨勢進行了深入解析,對中國繼續保持經濟增長的動力進行了介紹,還就中國制造業面臨的困難和挑戰做了具體分析。<br />論壇由亞洲戰略與領導研究院主辦,主題為“中國-澳大利亞-東盟伙伴關系:未來機會無限”。馬來西亞副首相丹斯里?慕尤丁,澳大利亞維多利亞州總督切爾諾夫,州長泰德?拜魯出席會議并致辭,來自20多個國家和地區的政商領袖及智庫代表約200人參加了會議,并就中國與世界各國的伙伴關系,全球企業競爭力及企業公民,農業、教育、互聯網、基礎設施建設等議題進行了全面深入的探討

閱讀全文 -

會議講座

2012年院考察澳大利亞總結報告 2013-05-31 11:212012年11月,由我院參與協辦的“第四屆世界華人經濟論壇”在澳大利亞墨爾本舉行。由院常務副院長郭萬達帶隊,曾真,阮萌,程傳海,余暉等研究人員參加了會議。郭院長在會上以“中國的宏觀經濟形勢及制造業面臨的機遇與挑戰”為題發表演講,對中國經濟30年高速增長的成因及發展趨勢進行了深入解析

閱讀全文