為推進開放型世界經濟發展,2013年,我國提出共建“一帶一路”倡議,為企業“出海”提供了豐富的機遇和廣闊的平臺。今年是共建“一帶一路”倡議提出的十周年,企業“出海”也取得了不俗的成績,2023年1-8月中國企業在“一帶一路”共建國家非金融類直接投資達到1403.7億元人民幣,同比增長22.5%。2023年11月24日,由推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室發布的《堅定不移推進共建“一帶一路”高質量發展走深走實的愿景與行動——共建“一帶一路”未來十年發展展望》中提出未來十年共建“一帶一路”總體構想,其中提到堅持“企業主體、市場運作、政府引導、國際規則”的協調推進原則,共同推動建設開放型世界經濟,鼓勵更多國家和企業深入參與共建“一帶一路”;未來十年就政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通以及新領域等重點領域和方向攜手“一帶一路”各國全方位多領域互聯互通。這意味著,未來,中國企業“出海”將迎來了更多的機遇,因此,我們拋磚引玉,提出從“一帶一路”、“世界產業轉移”、“對外投資”、微觀市場主體等多個維度去加深對企業“出海”的認知。

一、 “一帶一路”維度看“企業出海”

中國與“一帶一路”共建經濟體GDP規模占全球的42%,人口總數占全球的64%,國土面積占全球的65%,有著巨大的市場規模。毋庸置疑,“一帶一路”市場必將是企業發展的藍海和必爭之地。

(一)不斷消除的壁壘和釋放的市場潛力

2023年,是“一帶一路”建設十周年。10年來,我國與五大洲的150多個國家和30多個國際組織簽署了230余份共建“一帶一路”的合作文件,內容涵蓋投資、貿易、金融、科技等各個領域。在貿易方面,貨物貿易累計規模達19.1萬億美元,年均增速6.4%(高于同期我國外貿整體增速5.68%和全球貿易增速2.6%)。在投資方面,累計雙向投資超3800億美元,其中對外直接投資超2400億美元。在項目合作方面,中國企業在共建國家承包工程新簽合同額、完成營業額累計分別超過1.2萬億美元和8000億美元;在雙邊合作機制方面,中國已同30多個國家的發展戰略及聯合國2030年可持續發展議程有效對接,同東盟、非盟、歐亞經濟聯盟等地區組織的發展規劃協同增效。

(二)未來巨大的市場空間

隨著“一帶一路”高質量共建的推進,中國企業“出海”未來將成為世界經濟、國家戰略和企業發展戰略的協同之關鍵一環。據世界銀行《“一帶一路”經濟學報告》測算,2030年共建“一帶一路”每年將為全球產生1.6萬億美元收益,占全球GDP的1.3%,“一帶一路”交通項目全部完成后,共建國家交通時間將縮短12%,全球貿易成本降低1.8%,中國-中亞-西亞經濟走廊上的貿易成本降低10%,參與國貿易規模增長2.8%-9.7%,全球貿易增長1.7%-6.2%,實際收入增長1.2%—3.4%,760萬人將擺脫極端貧困,3200萬人將擺脫中度貧困。據英國經濟和商業研究中心研究預測,到2040年“一帶一路”對50多個共建國家的GDP貢獻都將超過100億美元,美國雖未加入“一帶一路”倡議,也獲益1.4%的經濟增長。

二、從“對外投資”維度看企業“出海”

2014年,我國對外直接投資首次超過實際利用外資(對外直接投資1231.2億美元,實際使用外資1195.6億美元)。特別是2013年,“一帶一路”倡議提出后,我國對外直接投資額明顯增加,對共建國家的對外直接投資也蓬勃發展,至2023年10月,我國對共建國家直接投資累計超過2700億美元。當下,我國已發展成第二對外投資大國,2022年,中國對外直接投資流量1631.2億美元,為全球第二位,其中我國企業在“一帶一路”共建國家非金融類直接投資折合209.7億美元,占同期總額的17.9%。中國對外投資規模繼續保持世界前列,這意味著著中國企業“出海”勢頭漸勁。

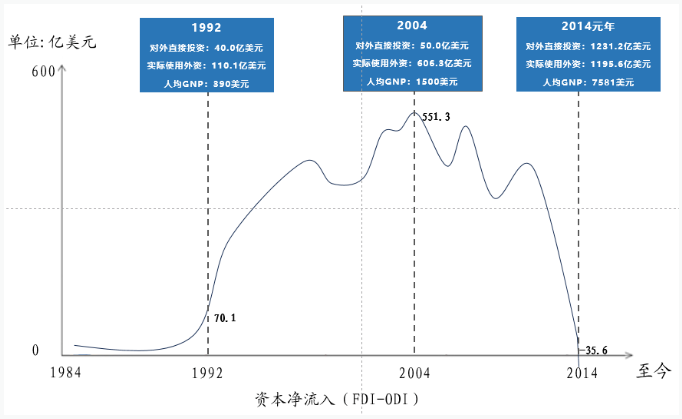

(一)歷程

我國的對外投資發展歷程,大致符合鄧寧投資發展周期理論根據人均GNP對發展階段的劃分。第一階段為1984年-1992年。這一階段僅有少量的外國直接投資進入,而對外投資非常少。第二階段為1992-2004年。這一階段吸引外資能力逐漸增強,對外投資剛剛起步。第三階段為2004年-2014年。這一階段對外投資快速增長,資本凈流入差額越來越小。第四階段為2014年至今。該階段對外投資超過利用外資規模,成為資本凈輸出國。2014年對外直接投資1231.2億美元,實際使用外資1195.67美元。

圖1 中國對外投資發展歷程

(二)特征

根據《2022年度中國對外直接投資統計公報》數據來看,目前中國企業對外投資呈現出以下幾個特點。一是投資主體多元。2022年末中國對外直接投資者超2.9萬家,私營企業占比最大,達到33.6%。同時,有限責任公司、外商投資企業、國有企業、港澳臺投資企業等也是我國重要的對外投資主體。二是投資產業賽道多樣。2022年末中國對外直接投資覆蓋了國民經濟所有行業類別,存量規模上千億美元的行業有6個,其中租賃和商務服務業以10737.4億美元高居榜首,占中國對外直接投資存量的39%。三是投資區域集中。2022年末,中國對外直接投資存量分布在全球的190個國家(地區),其中在亞洲的投資存量為18318.6億美元,占66.5%,而其中又主要分布在中國香港,占比達86.7%。四是投資方式多重。包括綠地投資和跨國并購等多重范式,如2022年中國對外投資并購實際交易總額200.6億美元,企業共實施對外投資并購項目483起。

三、從“世界產業轉移”維度看企業“出海”

當下,世界產業轉移不斷加快,產業結構在世界范圍內不斷重新分布。世界產業轉移,一方面不僅對企業“出海”有著強烈的推動作用。另一方面決定著企業“出海”的方向與模式。因此,研究世界產業轉移的歷史和趨勢,對企業“出海”有重大的指導作用。近年中國產業面臨著產業結構調整和升級、人工成本上升以及歐美對華貿易壁壘等問題,中國制造業特別是低端制造環節已經喪失了傳統的比較優勢。而“一帶一路”共建尤其是東盟與中國地緣相近、人文相親,產業雙向轉移趨勢越來越明顯。2022年我國在共建“一帶一路”共建國家設立境外企業1.6萬家,占總境外企業的34%,以制造業為主,涉及國民經濟18個行業大類。

(一)世界產業轉移歷史

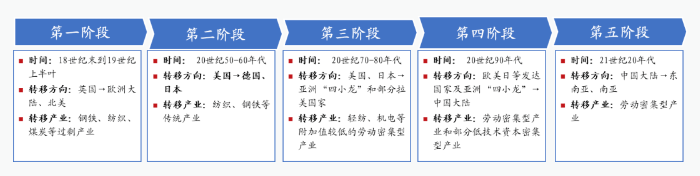

一般認為,世界產業轉移有四個階段:

第一階段發生于18世紀末到19世紀上半葉。英國在經歷了第一次工業革命后,用蒸汽機和工廠取代了傳統的手工業生產模式,大大提高了生產力,成為世界工廠。但隨著國內產業市場的飽和、勞動力成本的提升和技術的轉移擴散,英國逐漸將紡織、鋼鐵等產業輸出到美國以及歐洲大陸如德、法等國;

第二階段發生開始于1950年代,美國在完成資本積累后,進行產業結構升級,致力于集成電路、精密機械、精細化工、家用電器和汽車等資本和技術密集型產業的發展,將輕紡、鋼鐵等傳統勞動密集型產業轉移到德國和日本;

第三階段開始于1960年代。日本在戰后經濟迅速恢復和發展,躍升為世界制造大國。為了應對石油危機和日元升值的壓力,決定進行產業結構的調整,集中力量發展資本密集型、技術密集型產業,因此將輕紡、家電裝配等技術層級較低的勞動密集型產業轉移到亞洲“四小龍”。同時,美國也將相關勞動密集型產業轉移向拉美、東亞各國;

第四階段發生于20世紀80年代。中國實行改革開放,廉價的勞動力和龐大的市場吸引了世界各地的產業資本,歐、美、日等發達國家以及亞洲“四小龍”等后發經濟體將勞動密集型和低技術產業轉移到中國。

當下,全球正在經歷第五階段的產業轉移。隨著中國勞動力成本的上升以及國際政治環境的改變,發達國家逐漸增加對印度、越南等東南亞、南亞國家的投資,同時中國提出“一帶一路”倡議,使各共建國的經濟交流更加暢通,致使勞動密集型制造業逐漸從中國向印度、越南等國轉移。

圖2 世界產業轉移歷程

(二)世界產業轉移的相關解釋

國際產業轉移多數以跨國公司為主要載體,通過對外直接投資和對外貿易合作的方式,根據區域比較優勢原則將產業相關的研發、生產、銷售等轉移到其他國家或地區,進而出現產業空間遷移的情況。世界產業轉移的方向并非盲目和隨機,而是遵循一定的規律,有理論的可解釋性,如要素稟賦為基礎的相對優勢理論、中心—外圍模型,雁形模型理論、 產品生命周期理論、邊際產業擴張理論、產業轉移梯度理論等等,但都可化約為成本-收益、供需關系的經濟學基本原理。如技術升級和產業轉移的關系密不可分,每一次的技術革命都會大大提高生產力,產生新的產業和生產方式,成本和收益以及供需關系發生結構性變化,相應技術升級發生地就會將舊有落后的產業轉移到其他國家,形成產業轉移。又如在美國興起了第二次技術革命,即電氣化革命,誕生了電氣、汽車、石油等行業,因此推動美國將原有的紡織、鋼鐵等傳統產業轉移到日本、德國等地。而世界正處于以人工智能技術和數字化技術為核心的第四次技術革命中,中國作為技術革命的重要參與者,必將推動中國將傳統產業轉移到其他國家,特別是“一帶一路”共建各國,形成新一輪產業轉移。

四、從微觀市場主體維度看“企業出海”

企業“出海”,又稱企業國際化、全球化、“走出去”,指企業將生產經營業務拓展、布局到國際市場,統籌利用國際和國內兩種資源、兩個市場,開展跨國經營活動。中國企業聯合會、中國企業家協會發布的“2023中國企業500強”榜單顯示,2023中國制造業企業500強的海外營業收入總額達到7.2萬億元,這說明中國企業在海外市場的銷售額和影響力不斷增長,出海的廣度、力度和深度以及競爭力都在不斷加強。

(一)歷程

改革開放以來,中國企業“出海”主要經歷了幾個階段:

嘗試探索階段,由1978年開始,隨著中國外交環境改善以及國內實行改革開放,尤其在鄧小平同志南行講話后,部分中國企業積極進行“出海”嘗試探索;

快速發展階段,在加入WTO后, “走出去”已是國家戰略,大量企業紛紛走出國門,開展全球化布局和經營;

升級發展階段, 一方面2008年全球金融危機,美國主導對華脫鉤斷鏈、地緣政治、疫情、能源等,數字貿易等國際經貿規則變遷;另一方面,我國堅持擴大開放,“一帶一路”倡議提出,,企業“出海”規模、范圍擴大,機遇與挑戰并存。

(二)動因

成本因素。成本因素是企業“出海”的重要驅動力,隨著國內成本結構變化,對發展要素的比較優勢變遷,以及通訊和交通技術發展帶來的互聯互通成本及管理成本的降低,企業基于考慮的成本因素(勞動力成本、土地環境成本、原材料成本、運輸物流成本等等 )的考量,進行“走出去”。

市場因素。追求更大市場規模,打開國際市場,同時也為了回避本土市場的激烈競爭,降低對單一市場的依賴風險。

政策因素。如國際貿易壁壘的存在與否,以及發展中國家為吸引外資而出臺的優惠政策(如稅收減免、土地使用權優惠等),這些政策通常旨在創造有利于國際企業投資和運營的環境,從而吸引外國直接投資,推動當地經濟發展。

(三)務實把握機遇與管控風險

中國企業“出海”不能為“出海”而“出海”,要務實認識自己、認清市場、盡職調查,務實作為,風險和機遇是共存的,以“一帶一路”為例:

機遇。一是經濟持續增長的后勁。“一帶一路”共建經濟體經濟增長韌性強勁,是全球制造業熱力中心,為企業“出海”帶來較大市場空間。在全球經濟增速整體放緩的背景下,“一帶一路”共建經濟體展現出較強的增長韌性,根據世界銀行、IMF、OECD等對各國GDP增速的預測,2024年“一帶一路”共建的印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、哈薩克斯坦、孟加拉國、剛果金等國家GDP增速較高。二是人口紅利充沛,“一帶一路”共建經濟體人口稠密,人口規模保持高速增長,勞動力供給和市場需求旺盛;同時東南亞是我國華僑華人最主要的分布區域,東南亞11國人口總數約6.5億,華僑華人群體超過3300萬人,約占東南亞總人口的6%,為深化我國與東南亞經貿往來奠定了堅實基礎。三是對中國要素需求旺盛,如“一帶一路”共建經濟體多數處于工業化初期或中期階段,并且具有初級要素的比較優勢,基建需求、工業投資需求旺盛,同時礦產資源豐富,具有廣闊的合作空間。

風險。“一帶一路”共建國家和地區經濟社會發展水平、營商環境、文化、宗教、政局穩定等方面存在較大差異性,疊加目前的大國博弈、地緣政治沖突、全球產業鏈重組、世界需求收縮、世界經貿秩序和規則重塑等形勢,企業“出海”存在東道國的內外在等多重風險,威脅企業的派遣人員的人身安全、與投資流向國家的財產安全。另一方面,也有共建國家將中國企業投資“一帶一路”視作一種國家行為,“債務陷阱論”“資源掠奪論”“環境破壞論”等不利國際輿論,部分國家針對中國企業的投資安全審查趨嚴。

(四)戰略上順勢而為

分工、專業化和市場規模,促進經濟增長,這是經濟學的基本定理。我國已是世界第二大經濟體、第二大消費市場、制造業第一大國、貨物貿易第一大國、外匯儲備第一大國、第二大對外投資國,未來必將和世界聯系更加緊密,深化“你中有我、我中有你” 的命運共同體。所以,市場全球化仍然是大勢、規律,而不會因為短期的大國博弈、地緣政治、貿易保護和脫鉤斷鏈而倒流。這從企業“出海”的具體內容和方式也可得知,地域范圍,企業的市場空間從本國擴展到鄰近一國、多國乃至全球的過程;經營方式,企業“出海”從最初的“三來一補”,到代理營銷、貼牌生產,再發展到海外自建營銷體系、生產體系和研發體系,以及跨國并購和合作研發與生產;經營層次,企業“出海”活動在價值鏈上從產品“出海”,到營銷體系、生產體系“出海”,再到研發體系“出海”,附加值的持續提升。宏觀和微觀層面,“出海”從企業自身戰略與國家對外開放戰略協同,企業通過“出海”不僅擴大了自身的市場和影響力,也在更大程度上參與到國際分工和市場競爭中,進而推動了國家整體經濟的發展和國際地位的提升。

(五)策略上不斷轉化調適

經營上的轉化調適。在理念上,中國企業在全球供應鏈網絡體系中要再定位,努力從在全球價值鏈中的獲得更多新優勢,企業“出海”的目標不僅限于獲取生產要素,更要在全球范圍內獲取先進技術,增強配置各種創新要素的能力;在方式上,拓展企業“出海”的經營方式,從單純的產品“出海”或營銷“出海”,走向品牌“出海”和研發“出海”,實現“OEM-ODM-OBM-IBM”的迭代,推動建立境外生產體系和研發體系,更優更具競爭力地融入全球產業鏈。

管理上的轉化調適。無論從 戰略管理、職能管理、品牌管理、合規和風險管控、社會責任等等都應該突破母國思維和模式,轉向國際化經營理念,學習,結合自身需求和實際情況, 學習和運用發達國家跨國公司成功的管理經驗。例如,在治理結構方面,結合不同國家和地區的法律、文化和商業慣例,發展適應性強的治理結構,適時建立國際化的董事會;在管理結構方面,發展適應全球運營的組織結構。實施有效的跨文化管理和溝通策略,確保不同地區和文化背景的員工能有效協作。

(3)