//山東省榮成市石島管理區修造船產業基地船塢(無人機照片)。新華社發(李信君攝)

一、十年激變:從樂觀憧憬到現實警醒

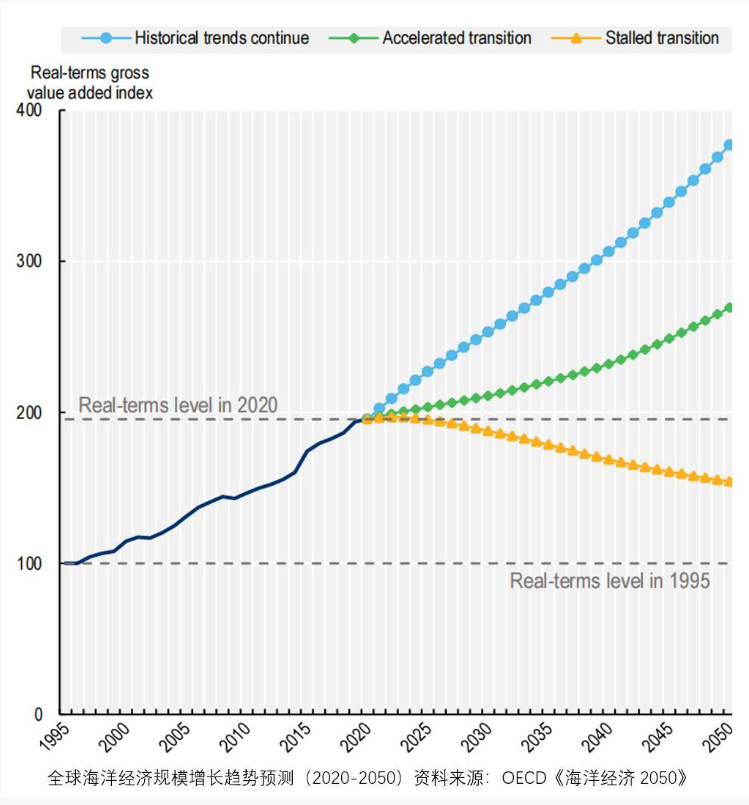

短短十年間,經濟合作與發展組織(OECD)的兩份海洋經濟報告,清晰地勾勒出全球海洋經濟在氣候危機與地緣政治雙重夾擊下的深刻轉型。2024年,全球氣溫無情突破1.5℃臨界值,海洋熱浪肆虐地中海,太平洋漁場因海水酸化大幅減產——氣候危機的警鐘在海洋上空長鳴!在此背景下,OECD《海洋經濟2050》發出振聾發聵的預警:全球海洋經濟站在十字路口!若能源轉型裹足不前,2050年其增加值(GVA)將萎縮20%;反之,若能加速清潔技術革命,則有望實現40%的強勁增長!

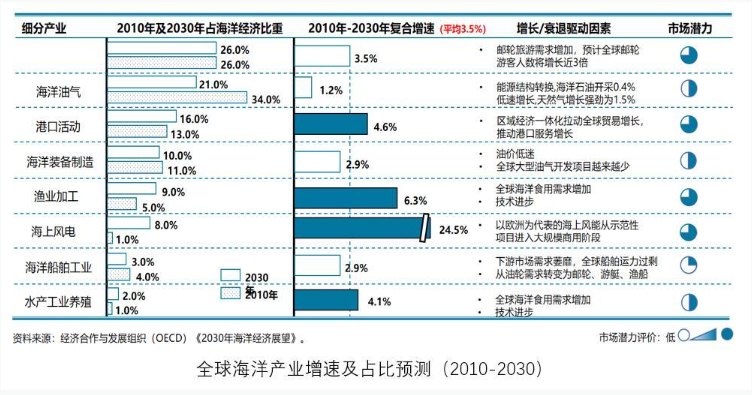

這一嚴峻結論與2016年《海洋經濟2030》的樂觀預測形成強烈反差。彼時,報告曾滿懷信心地預測全球海洋經濟增加值將在2030年“倍增至3萬億美元”。現實是,2020年全球海洋經濟增加值已達2.6萬億美元(相當于全球第五大經濟體英國的經濟總量),約占全球GVA的3%-4%。濱海旅游和海上油氣開采仍是兩大支柱。然而,更值得關注的是,盡管海上風電、水產工業養殖、漁業加工等海洋資源利用型產業增速最為強勁,但其整體占比依然偏低,凸顯結構轉型的緊迫性。

二、未來抉擇:三條路徑,三種命運

面對充滿挑戰與機遇的未來,《海洋經濟2050》描繪了三種截然不同的發展圖景:

基線情景(慣性延續):延續當前趨勢,2050年全球海洋經濟GVA預計達6.3萬億美元(約為2020年的2.4倍),但增速顯著放緩至年均2.5%。這是一種“溫水煮青蛙”式的增長,難以應對深層危機。

加速轉型情景(主動求變):這是通向可持續繁榮的黃金路徑!海上風電(占比從2020年的0.2%飆升至2050年的21%)、海水養殖(GVA預計激增303%)和港口數字化將異軍突起,成為核心增長引擎。海上油氣占比則從33%大幅降至20%。在此情景下,2050年海洋經濟將較2020年強勁增長40%,產業結構實現深刻的低碳化轉型,濱海旅游和海上風電共同主導新格局。對比2010年(海上油氣34%、濱海旅游26%、港口活動13%),這無疑是一場徹底的產業革命!

停滯轉型情景(被動沉淪):政策滯后導致化石燃料依賴持續,氣候沖擊加劇,海洋經濟可能較2020年萎縮20%,陷入生態破壞與經濟衰退的惡性循環深淵。這是最需要警惕和避免的災難性未來!

三、格局重構:中國引領藍色質變

《海洋經濟2050》所期待的加速轉型,標志著全球海洋經濟正經歷從“增量擴張”向“質量重構”的范式革命,是技術、規則、生態多維博弈的必然結果。對中國而言,這既是巨大挑戰,更是重塑全球海洋格局的歷史性機遇。我們不僅要在高端裝備、綠色能源等“硬實力”上突破封鎖,更需在海洋碳匯交易、數字治理等“軟實力”層面搶占規則制定權,構建全球話語體系。

1. 順勢而為,擘畫未來:國家戰略精準落子

2025年7月,中央財經委員會第六次會議首次系統部署海洋經濟高質量發展,提出“五個更加注重”:創新驅動、高效協同、產業更新、人海和諧、合作共贏。政策核心清晰有力:強化科技自立自強:培育海洋科技領軍企業和“專精特新”中小企業。推動產業高端躍遷:突破海洋生物醫藥、海上風電、現代化遠洋捕撈等關鍵領域。筑牢生態安全屏障:實施海域綜合治理,率先探索海洋碳匯核算與交易。引領全球藍色治理:加強海洋科研調查與藍色經濟國際合作。這一高瞻遠矚的戰略部署,精準把握了全球海洋經濟重心東移的大趨勢,為中國海洋經濟高質量發展設定了更高標桿。

2. 全球東移勢不可擋:全球造船、海工裝備、海洋金融、航運、濱海旅游等產業重心加速向亞太轉移。中國已成為核心引擎,2024年底,中國造船業全球市場份額突破50%!中國海上風電裝機容量全球占比達50%!通過“藍色伙伴關系”,與東盟、非洲國家深化深海資源開發合作。

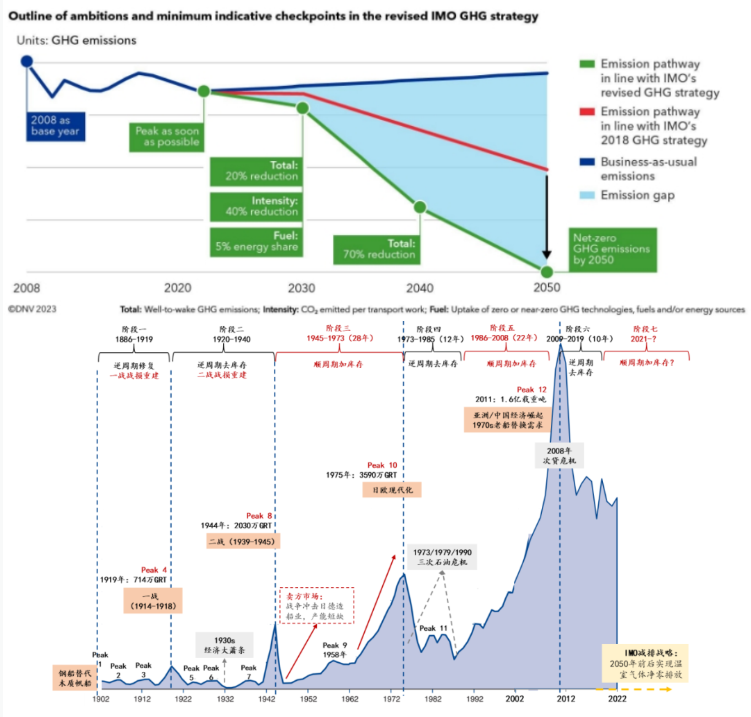

博弈加劇下的中國韌性:面對美國《瓊斯法案》2.0版對本土造船業的保護及301調查,中國造船業展現驚人韌性:2025年4月,中國新接造船訂單占全球69%!LNG雙燃料豪華客滾船等高端船型訂單排期至2029年!支撐這一逆勢增長的,是超大型集裝箱船(VLEC)、智能船舶等領域的重大技術突破,以及對綠色甲醇、氨燃料等前沿技術的超前戰略布局。國際海事組織(IMO)2050年船舶溫室氣體零排放目標,將催生全球約2萬艘船舶的綠色改裝超級市場(目前年接單量僅200多艘),顯著延長本輪造船業景氣周期。

1902年以來全球船舶產業周期(以全球造船完工量為參考)資料來源:Martine Economics,中國船舶工業年鑒、國際船舶網、中國船舶工業協會

3. 歐洲的雄心與掣肘:歐洲試圖以“氣候領袖”身份主導海洋新秩序,但面臨結構性困境。

雄心目標方面,英國《海洋脫碳戰略》設定2050航運零碳目標并納入碳交易(UK ETS),計劃2030年前建成50GW海上風電。挪威推動14國簽署《奧斯陸海洋倡議》,欲主導全球海洋碳匯標準。

現實短板方面,船舶海工裝備制造能力萎縮,海洋數字化轉型滯后(ICT資本投入僅占全球海洋總投資12%,遠低于亞洲28%)。

4. 重點突破,行穩致遠:決勝未來的核心能力

海洋經濟的未來競爭,已非傳統油氣平臺的較量,而是科技創新與規則制定的巔峰對決!決定勝負的關鍵在于海上新能源(風電、波浪能等)、深海智能裝備(機器人、探測器等)、藍碳經濟(碳匯交易、生態價值實現)、數字治理與標準體系。

我國需在以下領域重點發力:

筑造“藍色新基座”。大幅增加“海上大基建”(如海上風電基地、跨海通道)和“海上新基建”(海洋通信、原位觀測網、新材料研發)投入,創造引陸下海的巨大市場。

構建“周邊海洋命運共同體”。通過為周邊國家提供海上大電網互聯、合作油氣開發、海洋預警預報服務等,增強區域聯動性,實現服務周邊、經略周邊、優化自身的戰略目標。

打造“全球藍色創新高地”。發布具有國際影響力的海洋大科學計劃,持續優化科研生態,強力吸引全球頂尖科學家和海外優秀人才歸國、來華進行科研創新與創業。

引領“未來海洋產業投資”。制定新一輪國家海洋行動計劃,聚焦深海極地、綠色低碳、生物多樣性等前沿領域,積極引導全球創投資本匯聚,并推動我國全球價值鏈(GVC)向海洋高端環節攀升,最終構建中國主導的、可持續的全球海洋經濟新生態。

(0)