工業(yè)是經(jīng)濟(jì)的“壓艙石”。改革開放以來,我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)上升,發(fā)展模式也在不斷演變。2002年,我國(guó)首次提出新型工業(yè)化的概念,從那時(shí)起,工業(yè)增加值從2002年的45935億元增長(zhǎng)到2023年的399103億元,總量在21年間增加了約8.7倍。我國(guó)也實(shí)現(xiàn)了從工業(yè)化向新型工業(yè)化逐漸轉(zhuǎn)變,伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí),工業(yè)發(fā)展模式逐步從依賴資本和勞動(dòng)力投入,外延擴(kuò)張發(fā)展,向以技術(shù)創(chuàng)新為核心,信息化、綠色化的新型工業(yè)化發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)型不僅提升了工業(yè)生產(chǎn)的效率和質(zhì)量,也推動(dòng)了我國(guó)工業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中的戰(zhàn)略地位持續(xù)上升。

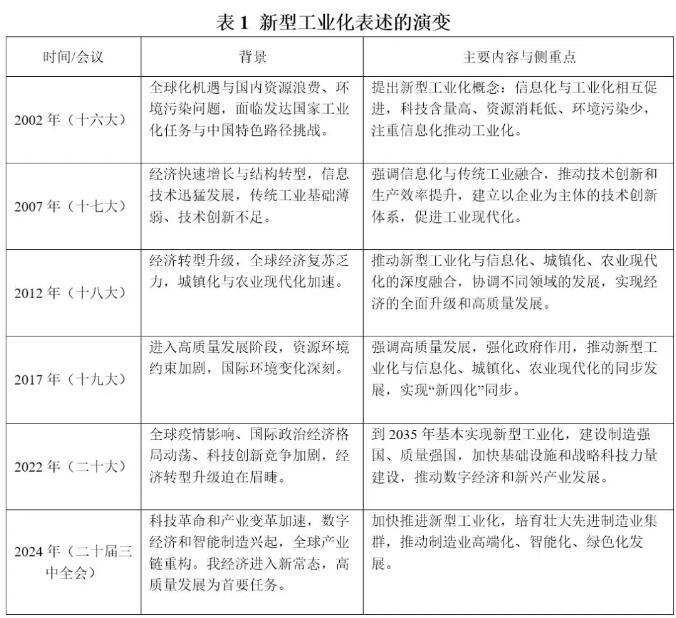

一,我國(guó)政府關(guān)于新型工業(yè)化提法的演變

2002年,黨的十六大首次提出“新型工業(yè)化”這一概念,明確強(qiáng)調(diào)以信息化促進(jìn)工業(yè)化,以工業(yè)化帶動(dòng)信息化。這一戰(zhàn)略通過高科技和創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展,尤其在資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)方面尋求更高效、更綠色的路徑。黨的十六大提出要走一條“科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少”的新型工業(yè)化道路,標(biāo)志著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)入了新的發(fā)展階段,反映出國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新的高度重視及對(duì)可持續(xù)發(fā)展的迫切需求。

2007年,黨的十七大進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)信息化與工業(yè)化的結(jié)合,提出通過信息技術(shù)促進(jìn)傳統(tǒng)工業(yè)的現(xiàn)代化。此時(shí),中國(guó)經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷快速增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期,信息技術(shù)的迅猛發(fā)展為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來了新的動(dòng)力。黨的十七大報(bào)告要求將信息技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)深度融合,提升產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和生產(chǎn)效率。這一階段的新型工業(yè)化強(qiáng)調(diào)了信息化在提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面的重要性,進(jìn)一步推動(dòng)了技術(shù)創(chuàng)新和現(xiàn)代化進(jìn)程。

2012年,黨的十八大提出要促進(jìn)新型工業(yè)化與信息化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化之間的深度融合,推動(dòng)多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展。面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)不確定性加劇以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力,黨的十八大報(bào)告提出要整合資源,促進(jìn)各領(lǐng)域的良性互動(dòng),進(jìn)一步夯實(shí)工業(yè)化對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐作用。這標(biāo)志著我國(guó)工業(yè)發(fā)展從單一領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步,向系統(tǒng)性、全局性綜合發(fā)展轉(zhuǎn)變,注重通過多領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)提高整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2017年,黨的十九大進(jìn)一步提出更高質(zhì)量推進(jìn)新型工業(yè)化的要求,強(qiáng)調(diào)要強(qiáng)化政府作用,推動(dòng)新型工業(yè)化與信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的同步發(fā)展。這一時(shí)期,中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,國(guó)內(nèi)外環(huán)境的深刻變化要求中國(guó)在發(fā)展模式上實(shí)現(xiàn)深刻轉(zhuǎn)變,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。黨的十九大提出的“新四化”同步實(shí)現(xiàn),實(shí)現(xiàn)由“數(shù)量型”增長(zhǎng)向“質(zhì)量型”提升的全面轉(zhuǎn)型,為進(jìn)一步推進(jìn)新型工業(yè)化提供了明確方向。

2022年,黨的二十大明確了提出到2035年基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化,標(biāo)志著我國(guó)從傳統(tǒng)工業(yè)化向現(xiàn)代工業(yè)體系的轉(zhuǎn)變已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵階段。此次提出的戰(zhàn)略目標(biāo)更加注重提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平,強(qiáng)調(diào)要通過深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推動(dòng)制造業(yè)向全球價(jià)值鏈高端躍升。此時(shí),經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心進(jìn)一步向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)傾斜,國(guó)家戰(zhàn)略科技力量的增強(qiáng)以及基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化和信息化建設(shè)的推進(jìn),成為支撐未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力。

2024年,二十屆三中全會(huì)特別強(qiáng)調(diào)要加快推進(jìn)新型工業(yè)化,培育壯大先進(jìn)制造業(yè)集群,推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。重點(diǎn)是通過技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)制造業(yè)向價(jià)值鏈高端躍升,利用現(xiàn)代信息技術(shù)提升生產(chǎn)效率和減少能耗,同時(shí)堅(jiān)持綠色發(fā)展理念,實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的綠色低碳轉(zhuǎn)型,推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)的質(zhì)量、效率和動(dòng)力變革,為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家提供有力支撐。

二,新型工業(yè)化區(qū)別于傳統(tǒng)工業(yè)化

新型工業(yè)化是在傳統(tǒng)工業(yè)化基礎(chǔ)上的延續(xù)和升級(jí)。吸取傳統(tǒng)工業(yè)化的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),同時(shí)在新的時(shí)代背景下進(jìn)行調(diào)整和轉(zhuǎn)型。新型工業(yè)化繼承了傳統(tǒng)工業(yè)化的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)積累,在發(fā)展方向和策略上進(jìn)行了深刻變革。新型工業(yè)化與傳統(tǒng)工業(yè)化在發(fā)展路徑上存在明顯區(qū)別。傳統(tǒng)工業(yè)化主要以規(guī)模擴(kuò)張和數(shù)量增長(zhǎng)為核心,發(fā)展模式相對(duì)粗放,依靠大規(guī)模投入生產(chǎn)要素,如勞動(dòng)力、資本和資源來推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。這種模式雖然帶來了經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,但往往忽視了資源的高效利用和環(huán)境保護(hù),導(dǎo)致高資源消耗和環(huán)境污染問題嚴(yán)重。相比之下,新型工業(yè)化,一是更加注重質(zhì)量提升、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色發(fā)展。它不再單純追求數(shù)量的增長(zhǎng),而是將高質(zhì)量、高效率和可持續(xù)性作為發(fā)展的關(guān)鍵目標(biāo)。二是強(qiáng)調(diào)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新引領(lǐng),通過引入信息技術(shù)、智能制造等先進(jìn)技術(shù),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級(jí),從而提升整體經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力。技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了生產(chǎn)效率,還增強(qiáng)了產(chǎn)品的附加值,使得產(chǎn)業(yè)鏈逐步向高端延伸。三是注重資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù),致力于綠色發(fā)展和低碳經(jīng)濟(jì)。在這一過程中,通過高效利用資源、減少能源消耗和降低污染排放,新型工業(yè)化實(shí)現(xiàn)了工業(yè)生產(chǎn)的生態(tài)化轉(zhuǎn)型。四是倡導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展理念,追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境保護(hù)的平衡,力圖實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

三,新型工業(yè)化內(nèi)涵是什么?

新型工業(yè)化不僅是工業(yè)發(fā)展的逐步演進(jìn),更是我國(guó)工業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略。習(xí)近平總書記明確指出,“新時(shí)代新征程,以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè),實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化是關(guān)鍵任務(wù)。”自2002年我國(guó)政府首次提出新型工業(yè)化的概念以來,經(jīng)過二十余年的發(fā)展,我國(guó)政府關(guān)于新型工業(yè)化的驅(qū)動(dòng)力、發(fā)展方式、方向和終極目標(biāo)上逐步形成了清晰的思路。其核心特征主要包括技術(shù)創(chuàng)新、綠色發(fā)展、智能化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面。

首先,技術(shù)創(chuàng)新是新型工業(yè)化的引擎。新型工業(yè)化通過前沿科技的應(yīng)用,提高生產(chǎn)效率和資源利用率。通過加大研發(fā)投入,構(gòu)建開放協(xié)同的創(chuàng)新體系,加速科技成果的產(chǎn)業(yè)化,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式要求企業(yè)不斷在技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)上推陳出新,以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

其次,綠色發(fā)展是新型工業(yè)化的關(guān)鍵。面對(duì)全球資源緊缺和環(huán)境挑戰(zhàn),新型工業(yè)化強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境保護(hù)并重。通過大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì),新型工業(yè)化致力于減少資源消耗、降低污染排放,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與生態(tài)的協(xié)調(diào)發(fā)展。這一發(fā)展模式不僅是應(yīng)對(duì)全球環(huán)境變化的必然選擇,也符合我國(guó)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略需求。

再次,智能化轉(zhuǎn)型是新型工業(yè)化的重要方向。智能制造推動(dòng)生產(chǎn)過程的自動(dòng)化和數(shù)字化,提升生產(chǎn)效率與靈活性。智能化不僅能夠提升制造業(yè)的效率,還能促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同與優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式的革命性變革,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)邁向更高質(zhì)量的發(fā)展階段。通過數(shù)字技術(shù)與制造業(yè)的深度融合,實(shí)現(xiàn)全鏈條和全價(jià)值鏈的提升,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的整體升級(jí)。

最后,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化是新型工業(yè)化的終極目標(biāo)。通過技術(shù)創(chuàng)新與智能化轉(zhuǎn)型,傳統(tǒng)制造業(yè)向高技術(shù)、高附加值方向發(fā)展,推動(dòng)從機(jī)械制造向先進(jìn)裝備制造和智能硬件的演進(jìn)。此外,新興產(chǎn)業(yè)如生物技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,也為經(jīng)濟(jì)注入了新的動(dòng)力。新型工業(yè)化通過不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),不僅提升了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力,還進(jìn)一步增強(qiáng)了我國(guó)在全球價(jià)值鏈中的地位,實(shí)現(xiàn)了從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”的轉(zhuǎn)變。

//封面圖來自《求是》

(0)