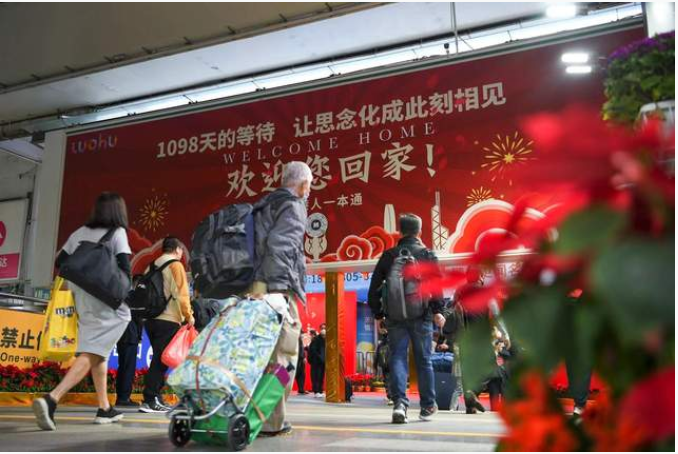

2月6日起,深港陸路口岸全面恢復內地與香港人員正常往來,不設通關人員限額,不再實施出入境預約機制。深港口岸的全面通關也將繼續促進深港灣區海洋文化的交流與發展。

中國是一個海陸兼具的大國,沿海地區活躍的生產生活創造了重要的物質文明,與此同時,沿海地區人們長期互動交往也積淀了燦爛的精神文明。南海是我國最大的海區,珠江是南海入海的最大水系,在海陸相接的珠江三角洲地區,即今天的粵港澳大灣區,形成了廣州、香港、深圳、珠海、中山等規模不等的明星城市。其中東方之珠香港和經濟特區深圳,組成了最亮眼的深港灣區。獨特的自然地理和歷史變遷,造就了深港相互交織、不斷演化的海洋文化史,更是一部河海港口發展史、中華民族開放史。

一、深港海洋文化起源和漁農風情

南頭古城又稱“新安故城”,是歷代嶺南沿海地區的行政管理中心、海防要塞、海上交通和對外貿易的集散地。新安縣是大明王朝主動開放海禁的產物,明洪武時期,為加強南疆海防,設立了東莞守御千戶所所城,即為現在的南頭古城,后來以所城為基礎建設了新安縣城,轄地包括今天的深圳市及香港區域,所以南頭古城也被譽為“深港歷史文化之根”“粵東首府、港澳源頭”。在清代時期,南頭古城經歷了遷海與復界,見證了割讓香港的屈辱歷史,同時也見證了深圳中心的“遷移與回歸”。1649年版《新安縣志》云:“新安一面依山,三面通海,民以海為田,以漁為活”,南頭古城的設立和千年變遷都與海洋有著密不可分的聯系,始于海防,臨海而立。

我國的海洋文化發源很大程度上歸結于海洋農業文化,包括海洋漁業、海水制鹽、灘涂圍墾等等。人們依托優越的自然環境和豐富的生物資源而生存,創造出適合當地環境的生活技能和方式,形成了獨特的漁村文化。這些傳統的漁村文化,內容豐富、原生性強,具有獨特性和不可替代性。

香港島嶼眾多,海岸線綿延,良港集中,面朝大海的地理環境涵養了有別于內陸農耕文明的漁家文化。在香港最古老的漁村之一大澳漁村,仍然保存著當地獨有的海上棚屋,展現著“水上人家”的生存智慧。大澳曾是香港的主要漁港和駐軍鄉鎮,也是百年來漁鹽業的重地。如今農漁生活已經離這座現代化國際大都市越來越遠,但香港最后的漁村依舊游人如織,保留了現代人對過去的想象,也留住了漁村文化最后的記憶。誕生于廣闊藍色海洋文明、形成于悠久漁業文明的香港漁文化,不僅影響著香港人的生活方式和風俗民情,更是其文化心理的重要組成元素。蛇口漁港是深圳唯一保留的漁人碼頭,是幾代人的記憶,如今港內依舊有避風停放的漁船,殘存的漁港漁船與周遭的摩登高樓交相呼應,襯托出深圳這座城市的快速發展。隨著蛇口漁人碼頭在2018年正式拆除,這座承載著深圳百年漁村記憶的港口逐漸退出城市歷史舞臺。未來經過改造,蛇口漁港將被打造成濱海綜合體,也將成為深圳一張亮麗的城市名片。

深港這兩座城市都是由小漁村發展而來,漁文化是深港重要的文化底蘊,也是深港文化的根。2022年起,國家正式施行《港澳流動漁船漁民管理規定》,明確要求各級政府及有關部門應制定、完善便利流動漁民在內地發展的政策措施,鼓勵和支持流動漁民產業轉型升級,發展水產養殖和休閑漁業等。這一文化也將隨著城市與科技的發展,以更現代化的方式延續下去。

二、香港港與深圳港依港而興

漫長的海岸線,眾多的港灣和海島都是海洋文化賴以形成、傳播的依托,而其中的港口,又起到文化形成和傳播的核心作用,以海為商是海洋文化的重要內容。

在歷史上,深圳曾是我國南疆的海上交通口岸。唐代以來,中國對外貿易逐步繁榮,而且以海上通商為盛。南頭赤灣面臨的伶仃洋,便是海上絲綢之路從廣州進出南中國海的必經航道,而在深圳南頭所設的“屯門鎮”便是通往東南亞各國的海上要津。南宋修建的赤灣天后廟,是廣東最大的一座天后廟,凡出洋者都必前往拜祀。隨著深圳經濟的騰飛,如今深圳港已發展為全球第四大港。縱觀深圳經濟特區40多年的改革實踐,特區文化秉承海洋文化的本色,弘揚中華民族的優秀傳統文化、吸取外來文化的精華,逐步形成了一種有中國特色的市場經濟新文化。

香港港作為世界性貿易轉口港,港口航線遍布世界各大港口,城市性質和功能大多圍繞海港展開,海商文化促進了香港文化更具有開放性和國際性。所以香港作為一個國際化大都市,支撐它的文化基礎就是海洋文化。香港文化由于具有東西文化融合特點,又凝聚了近現代的先進發展成果,因而具有強大的文化勢能,不斷向海內外輻射。

三、深港攜手走向世界級文化灣區

深圳和香港在地理上本為一體,雖然由于歷史、政治體制等差別而發展成兩個經濟中心,但其文化的特質沒有根本差異,如果說,“改革開放”體現了海洋文化的開放視野,那么,“一國兩制”則體現了海洋文化的兼容胸懷。隨著2月6日深港口岸全面通關,深港之間的要素流動將更加頻繁。作為粵港澳大灣區向海發展的戰略前沿,深圳不應該僅僅局限于海洋中心城市的角色,更應該成為融合深港文化、塑造人文灣區、引領多元發展的紐帶,涵養嶺南文化圈獨特的海洋文化底蘊。

海洋是博大的,也是兼容的。萬流歸海,才成就了海納百川的氣度。當四面八方的移民匯聚于深圳特區這塊熱土上的時候,各具特色的文化便得以移植和再生。文化中心隨著海權和經濟中心不斷漂移,曾經一度被稱為文化荒漠的紐約、新加坡等城市,在經歷幾十年的文化鍛造后同樣可以成為新時代全球文化中心,對于深圳這座新興城市而言,海洋文化發展路徑重點在于積極營建、主動作為,融合集成特區文化、開放文化、創新文化等多元文化,形成深圳獨特的海洋文化譜系。

(0)