2025年是“十四五”的收官之年,2026年是“十五五”的開局之年。黨的二十屆三中全會提出,“健全因地制宜發展新質生產力體制機制。”在區域戰略上,全會提出,加大區域戰略實施力度,增強區域發展活力,提升經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用,支持經濟大省挑大梁,鼓勵其他地區因地制宜、各展所長,大力發展海洋經濟和灣區經濟。

在這一關鍵時間點,全球經濟和科技格局正加速重構,人工智能和大模型牽引新一輪科技變革,發達國家紛紛加強科技和產業政策的競爭,意圖尋求自身國際科技競爭優勢。粵港澳大灣區作為我國重要的科技和產業創新中心,一直引領我國新興產業和科技創新的發展。當前,數字技術已成為大灣區科技崛起的最強大動力。在數字技術推動產業轉型和經濟轉型過程中,瞄準因地制宜發展新質生產力的要求,粵港澳大灣區需要利用數字技術構建一個完整的經濟和產業閉環,推動經濟和產業持續高質量發展。

以AI系統和芯片為突破口,改變灣區制造。在AI技術驅動下,新質生產力正在裂變,這種裂變將重點圍繞兩大領域——國產芯片和國產系統進行開展。關鍵芯片和關鍵系統是我國發展新質生產力的動力系統,將對大灣區制造進行“重新定義”,聚焦數字科技、人工智能、信息技術等關鍵領域,改變灣區制造形態。在芯片領域,深圳一直以設計見長,在芯片加工領域與長三角存在較大的差距,這是大灣區亟需補足的關鍵短板。在大國博弈日趨劇烈的當下,大灣區制造要改變過去“大規模進口芯片、傳感器—出口產品到全球”的傳統制造生產模式。大灣區有義務重新定義中國制造,有能力用中國制造改變世界制造。重塑大企業的AI動力。發揮好大企業在大模型發展創新中的牽引作用,通過大模型對企業自身的生態進行重塑。大企業要發揮好通用大模型的作用,用模型驅動模型,積極培育更多的垂類大模型,實現AI鏈接千行百業。企業要基于企業生態,布局“模型+機器人”,通過賦能更多的機器人形成企業級的產業生態。

構建大模型為底座的智能經濟生態。“具身智能+制造生態”。傳統的機器替代取代普通勞動力,AI擅長處理標準化、模式化的工作領域。當前智能生產更多地會替代技術工人、程序員,以及一些中等技術崗位的技術人員,如檢測員等。“具身智能+服務生態”。AI將改變服務生態,在醫療、護理等日常生活領域的專業服務,以及物流、倉儲、金融等領域,這些都是未來具身智能的重要應用場景。形成“通用大模型+垂類大模型”的模型生態。隨著人工智能在千行百業的滲透度不斷深入,大模型更多地將發揮綜合性支撐作用,實際場景則更多地通過垂類模型實現實際應用。通用大模型充當整個智能經濟的大腦中樞,而垂類大模型是各個的神經系統。

構架面向世界的未來產業集群。深度布局未來制造的無人工廠矩陣。把握未來制造的發展趨勢,發展智能車間、智能產線,燈塔工廠等無人工廠矩陣。以燈塔工廠為本體,推動企業出海的同時,加強無人工廠的全球輸出能力,讓“中國工廠”變成“眾廠之廠”。深度布局未來能源。“人工智能的盡頭是算力,算力的盡頭是電力。”埃隆·馬斯克曾發出預警,在未來兩年內,電能短缺很可能會成為AI發展的主要絆腳石。人工智能的發展必須要強大的能源供給作為戰略支撐。在發展新能源的基礎上,仍需持續探索未來能源的發展路徑,繼續探索氫能的大規模布局技術路徑,探索可控核聚變的實驗路徑。深度布局未來生命科技。發揮大灣區生命信息技術優勢,發展包括生物質芯片、腦機接口、人機互動等未來生命科技。同時,應對老齡化社會需要,加強銀發經濟與生命科技產業的深度融合。

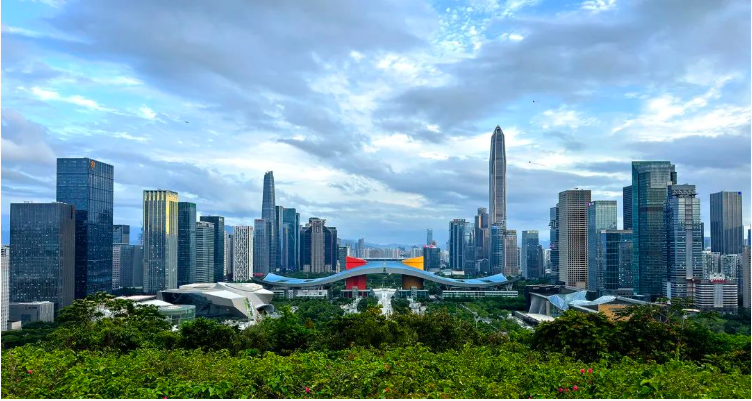

重塑世界級灣區的城市力量。大灣區應該發揮對新質生產力發展的引領作用。大灣區是我國新質生產力發展的前沿,是產業創新、技術創新的主要策源地,過去國產手機、低空經濟、燈塔工廠等都是源自大灣區。在人工智能重構一切的態勢下,大灣區城市群內部也在不斷發展重構。從大灣區走向全國,形成“AI+制造”的城市群。大灣區的發展無論如何都脫離不了制造。大灣區要在制造城市群的基礎上,培育基于AI的制造能力,形成新的制造體系。要形成大灣區應用生態的全球網絡,利用大模型和燈塔工廠的優勢,在全球構建若干個“AI+制造”產業生態,形成基于數據的國際制造體系。要形成“研發+制造”的協同創新生態,真正讓大灣區或是讓深圳成為“眾廠之廠”。

//本文刊發于《社會科學報》總第1937期1版 封面圖片來自香港特別行政區政府政制及內地事務局

(3)