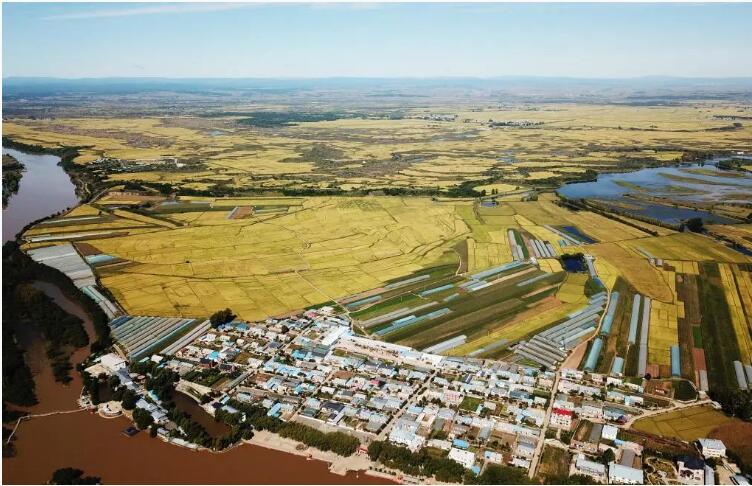

//黑龍江省寧安市渤海鎮小朱家村附近的稻田(無人機照片)。新華社記者 王建威 攝

近期,農業農村部先后印發《農業農村部關于大力發展智慧農業的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)、《全國智慧農業行動計劃(2024—2028年)》(以下簡稱《行動計劃》)兩大重磅文件,“智慧農業”首次以“關鍵詞”寫入我國農業發展政策文件的主標題。

《指導意見》明確指出,智慧農業是發展現代農業的重要著力點,是建設農業強國的戰略制高點;要求到2030年,農業生產信息化率達到35%左右,到2035年,農業生產信息化率達到40%以上,為建設農業強國提供強有力的信息化支撐。《行動計劃》要求2024-2028年按照“一年打基礎、三年見成效、五年上臺階”的工作安排,分階段推進。2024年,全面啟動3大行動8項重點任務;到2026年底,農業生產信息化率達到30%以上;到2028年底,農業生產信息化率達到32%以上。

//10月26日,智慧農業示范園智慧溫室內通過無土栽培技術種植的蔬菜。新華社記者 鄒競一 攝

一、為何發展智慧農業

破解“誰來種地,怎么種地”

習近平主席在中央農村工作會議上強調“農業強國是社會主義現代化強國的根基。農業是基礎,基礎不牢大廈不穩。”強國先強農,農強方國強,“三農”始終是牽動著14億人口的“飯碗”問題。隨著我國城鎮化水平的不斷提高,據國家統計局公布,2023年末,我國常住人口城鎮化率已達66.16%,地級以上城市常住人口達67313萬人。城鎮化的深入推進,勢必將推動農業人口市民化,但18億畝耕地紅線堅守不變,“誰來種地,怎么種地”就成為我國農業轉型的關鍵。智慧農業作為推動農業“數實融合”的新質生產力,不僅有效重構了傳統農業生產力與生產關系的辯證關系,而且是農業科技革命和產業變革的新戰略,是農業現代化的現實需要,是農業強國的迫切需要。

實現農業經濟“數字化”

智慧農業確立為農業強國的戰略制高點,標志著我國傳統農業正向數字經濟轉型。數字經濟不僅重構了傳統農業的宏觀生產函數,還從擴大生產要素、改善生產關系和資源配置、提升生產技術等方面,充分展現農業數字經濟的放大、疊加、倍增效應。農業數字經濟以農業數據資源為核心要素,擴大市場邊界、降低生產成本、提高生產力和效率、推動農業生產要素在更大范圍內、更加高效地配置的新農業經濟形態,是數字經濟時代傳統產業發展的必然趨勢。

《指導意見》和《行動計劃》兩大文件中同時以農業生產信息化率構建我國農業發展的核心任務。農業生產信息化率,顧名思義,指的是信息化技術在農業生產過程中的參與度和產出比。兩大文件此次正式將智慧農業發展程度與農業生產信息化率“畫上等號”,意味著智慧農業已成為我國農業強國戰略的新質生產力。據農業農村部統計,2021年全國農業生產信息化率達25.4%,2022年上漲至27.6%。2023年,中央五部門聯合印發《2023年數字鄉村發展工作要點》明確目標,2023年底全國農業生產信息化率要達到26.5%。據農業農村部大數據發展中心公布,2023年我國農業生產信息化率達27.6%,與2026年底30%以上的“三年成效”目標尚有近3%的提升空間。

二、我國智慧農業的發展現狀

我國智慧農業的發展方向

我國農業歷經數十年的發展,正大步邁向智慧農業新時代,從最初的農具耕作逐步發展,歷經機械化、信息化、數字化、自動化、智能化等農業科技革命階段,現在正在通過新一代信息技術的賦能實現農業全方位智慧化。智慧農業主要以物聯網、大數據、人工智能、機器人等新一代信息技術為新質生產力,以在農業農村領域全方位全鏈條普及應用為應用場景,以全面提高農業全要素生產率和農業農村管理服務效能為主要目標,為破解信息感知、智能決策、精準作業等瓶頸問題,為實現大幅提升農業智能化水平、加快農業現代化的新動能。物聯網技術為農業構建智慧平臺,通過傳感器收集農業數據要素,通過智能控制器實現種植精準化。大數據技術通過物聯網、衛星遙感、云計算等天地空一體化科技為農業全產業鏈構建農業大數據平臺,進而為人工智能技術提供數據語料要素,實現智慧農業AI大模型。最終,為機器人、智能設備等新質生產工具提供種養、育種、全產鏈智慧化賦能。

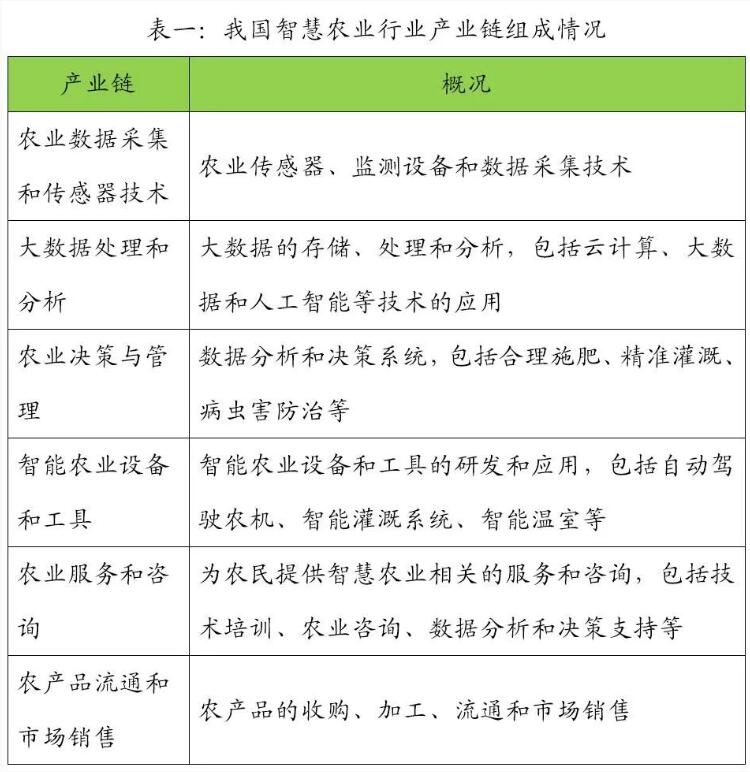

我國智慧農業的發展基礎

趙春江院士研究發現,智慧農業技術研究活躍程度排名前5的國家依次為:美國、中國、巴西、西班牙、德國,其研究熱點主要聚焦在農業傳感器、農業大數據與人工智能、農業智能控制和農業機器人等領域。目前我國智慧農業行業產業鏈主要有六大方面組成。

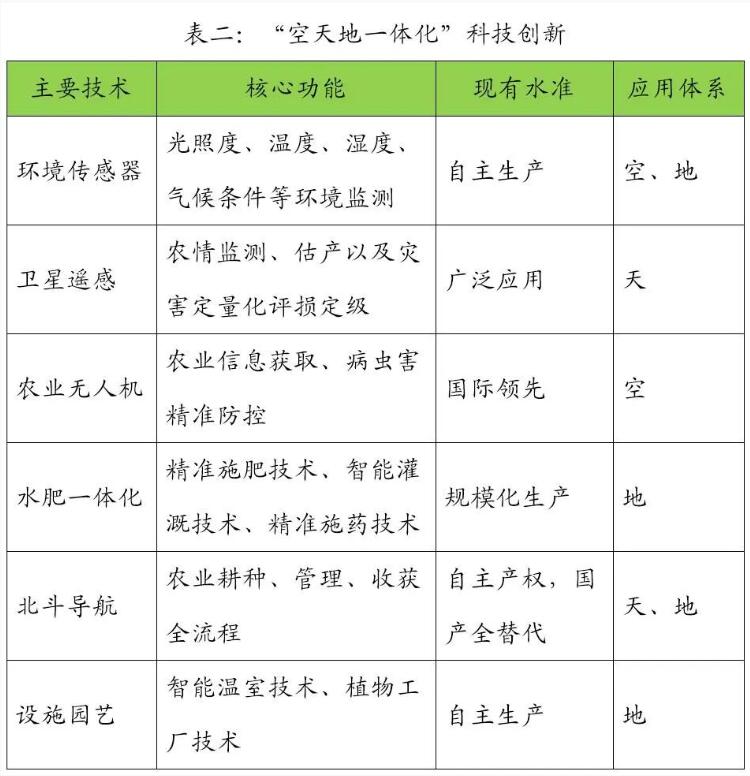

經過多年的研究與發展,目前我國智慧農業技術發展以“空天地一體化”為農業科技新體系,在六大技術方面取得了突破創新。

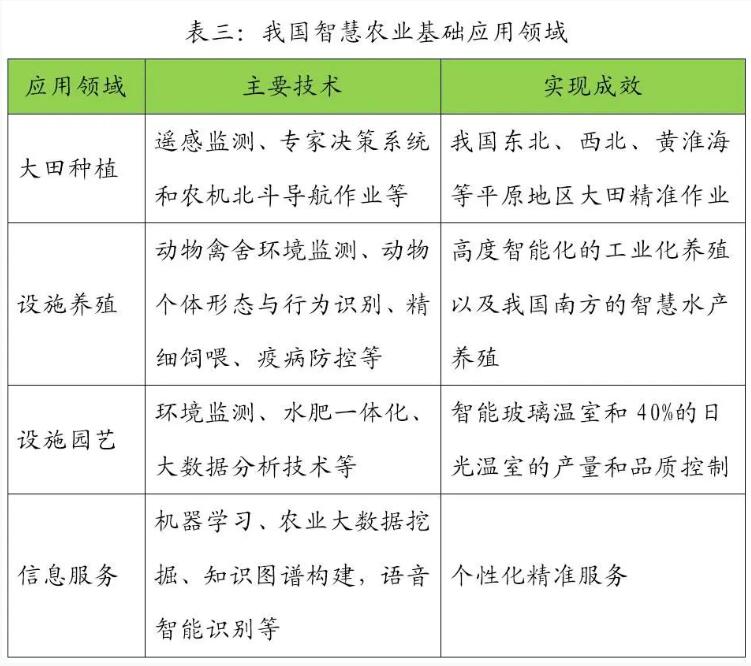

我國智慧農業的基礎應用

在智慧農業技術應用層面,目前在全國范圍內均得到了初步的應用成效。

三、我國智慧農業的發展難點

小農經濟制約技術發展

美國的農場規模平均200公頃以上,每個農民經營面積平均超過113公頃;歐盟國家農場面積大于20公頃的占82%,農場面積超過100公頃的占52%。而我國農田地塊小,碎片化程度高,經營面積3.4公頃以下的小農戶占比達95%以上,而耕地面積卻占我國總耕地面積的80%以上。小農、小地塊的農業生產經營方式導致我國智慧農業技術投入的邊際效益低、大規模復制推廣難度大、經營主體應用積極性不高。

農業機械化水平尚淺

近年來,我國主要糧食作物耕種收綜合機械化率達到了71%,丘陵山區農作物耕種收綜合機械化率為49%,設施園藝綜合機械化率為32%,畜牧養殖機械化率為35%,水產養殖機械化率為30%。然而,受農機產品需求多樣化、機具作業環境復雜等因素影響,我國目前的農機化和農機裝備的智能化水平與發達國家相比仍有近20%的差距,尤其是部分農機裝備的農機農藝結合不夠緊密等因素制約了我國智慧農業的大規模發展。

農村網絡基礎設施薄弱

目前我國已實現全部行政村通寬帶,通光纖、通4G比例均超過99%,基本實現農村城市“同網同速”。然而,網絡到戶的比例低,互聯網普及率為66.5%,且到農業園區的更少;4G網絡信號不穩定、5G基站少、通訊費用高等問題限制了農業生產基地信息化產品的應用;農村信息采集終端應用少、物聯網基礎設施薄弱,以及農田氣象、耕地質量、土壤墑情、水文等監測點偏少;缺乏專業的信息化設備運維隊伍,使得農業生產經營主體獲取信息難且成本高。

智慧農業核心技術落后于國外

智慧農業技術有很多,但由于缺乏基礎研究和高精尖科技研發,無法滿足智慧農業的實際生產需求。其中,農業智能控制與農業機器人關鍵技術及核心零部件遠落后于美國、德國、日本等發達國家,是目前我國智慧農業最薄弱的環節。在傳感器方面,盡管我國農業環境信息傳感器和儀器儀表的國內市場占有量超過進口產品,但在精度、穩定性、可靠性等方面與國外產品差距巨大,核心感知元器件、高端芯片大多依賴進口。

四、如何發展智慧農業

構建新目標

基于國情,“三農”問題依然是我國產業發展中的薄弱點,相較新型工業化、信息化、城鎮化而言,農業現代化明顯滯后。《指導意見》為智慧農業發展明確七大方向:種植精準化、設施數字化、養殖智慧化、漁業智能化、育種智能化、產業鏈數字化和管理服務數字化;《行動計劃》提出“一年打基礎、三年見成效、五年上臺階”的行動目標,為智慧農業發展構建“3大行動8項重點任務”。國家適時發布《指導意見》和《行動計劃》,為我國農業強國發展指明了道路與方向,以智慧農業為新質生產力,加速推動傳統農業向現代農業轉型,力爭實現2035年農業強國夢。

研發新技術

智慧農業的發展亟需國家高精尖技術的助力,應加快傳感器、芯片、算法、機器人等關鍵技術攻關,推進AI大模型、大數據等技術在農業的融合應用。建立智慧農業科技創新體系,由國家智慧農業創新中心、高校科研院所、高新技術科技企業、高端生產制造企業、智慧農業試點企業等機構構建協同聯動和共享機制,形成基礎研究、應用研究、研發制造緊密銜接的技術創新體系。

培育新人才

智慧農業需要大量的復合型“新農民”,應支持技術應用型大學及職業院校首當其沖,加快與智慧農業企業產學研合作,培養一批既懂科技、又懂農業的應用型、創新型的復合型人才。同時,積極開展“智慧農業技術下鄉”,因地制宜開展智慧農業科普培訓,加大現代農業人才培訓力度,為“舊農民”提供智力支撐。

推廣新應用

智慧農業的發展需要一大批敢于“吃螃蟹的人”,新技術需要試驗田,新人才需要練兵場。應加快建設一批智慧農業“特區”,鼓勵開展先行先試,打造智慧農業發展應用高地。在“特區”內引進孵化一批智慧農業技術研發、裝備制造、推廣服務等各類主體,為智慧農業技術“推陳出新”提供優良“實戰型”土壤。

(1)