文|劉興賀 中國(guó)(深圳)綜合開(kāi)發(fā)研究院 公共經(jīng)濟(jì)研究所

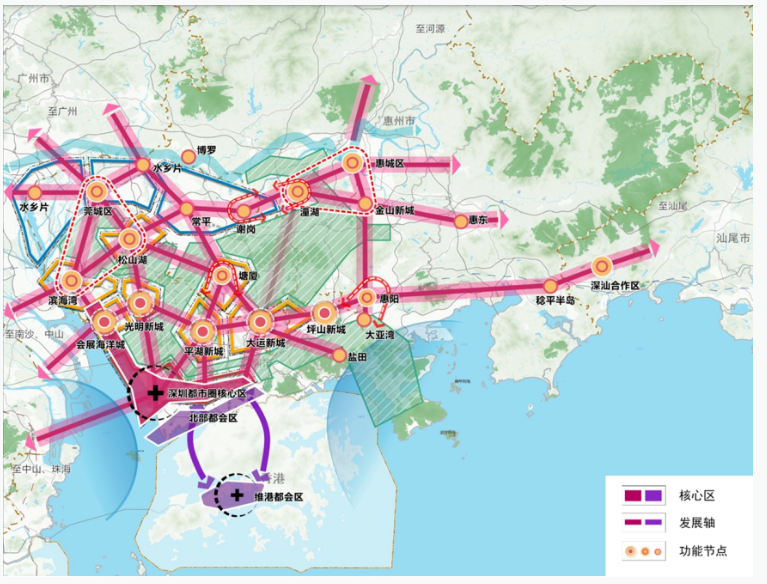

近日,《廣東省都市圈國(guó)土空間規(guī)劃協(xié)調(diào)指引》出臺(tái),進(jìn)一步界定了深圳都市圈的范圍,主要包括深圳市(含深汕特別合作區(qū))、東莞市全域,以及惠州市的惠城區(qū)、惠陽(yáng)區(qū)、惠東縣、博羅縣。惠州中心區(qū)成為深圳都市圈“一主兩副”核心區(qū)的“兩副”之一,是既“雙區(qū)”建設(shè)之后,惠州市迎來(lái)的又一個(gè)重要戰(zhàn)略機(jī)遇,惠州“融深融灣”將駛?cè)敫咚佘?chē)道。

一、惠深合作現(xiàn)狀

一是惠州區(qū)位優(yōu)勢(shì)獨(dú)特。惠州位于粵港澳大灣區(qū)東岸,是粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市,與廣州、深圳、東莞相鄰,與香港隔海相望,擁有“海陸空鐵”立體交通網(wǎng)絡(luò),已經(jīng)逐步形成了“深莞惠1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”。隨著惠州市“豐”字交通建設(shè),將進(jìn)一步拉近與深圳都市圈核心區(qū)域的空間距離,促進(jìn)惠州與深圳的全方位融合發(fā)展。

二是惠深合作基礎(chǔ)牢固。深惠已經(jīng)形成了“前店+后廠”“總部+制造”的產(chǎn)業(yè)分工格局,惠州產(chǎn)業(yè)已經(jīng)融入粵港澳大灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)體系。根據(jù)《惠州融深融灣行動(dòng)企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查》顯示,企業(yè)主要將生產(chǎn)基地布局在惠州,產(chǎn)業(yè)鏈上游配套環(huán)節(jié)約19%布局在深圳,產(chǎn)業(yè)鏈下游的產(chǎn)品和服務(wù)則有17%位于深圳。深惠合作主要聚焦在銷(xiāo)售渠道、人才合作、產(chǎn)業(yè)化合作以及研發(fā)合作等領(lǐng)域,其中,銷(xiāo)售和人才合作占比約為50%,產(chǎn)業(yè)化合作和研發(fā)合作占比約為27%。

三是惠州加快推進(jìn)融深融灣。近幾年惠州市搶抓“雙區(qū)”建設(shè)機(jī)遇,出臺(tái)系列文件,加快了深度融深融灣的步伐。市十二次黨代會(huì)明確提出,搶抓“雙區(qū)”和“兩個(gè)合作區(qū)”機(jī)遇,服務(wù)和融入新發(fā)展格局,深度融深融灣,縱深推進(jìn)改革開(kāi)放,強(qiáng)化與廣深莞協(xié)同聯(lián)動(dòng),加強(qiáng)與港澳合作交流,打造珠江東岸新增長(zhǎng)極。

二、未來(lái)惠深合作發(fā)展著力點(diǎn)

以交通為先導(dǎo),以產(chǎn)業(yè)為核心,以創(chuàng)新為動(dòng)力,以服務(wù)為保障,不斷深化與深圳全方位、各領(lǐng)域的合作,打造“交通帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)支撐城市”的發(fā)展模式,努力成為廣東高質(zhì)量發(fā)展新增長(zhǎng)極。

(一)加快交通“一體化”發(fā)展

一是融入深圳都市圈“三橫四縱”綜合交通網(wǎng)絡(luò)格局。強(qiáng)化大灣區(qū)東部樞紐門(mén)戶地位,加快推進(jìn)惠州市“豐”字交通主框架,完善“五橫五縱”骨干快速路網(wǎng)建設(shè),構(gòu)建主城區(qū)“兩環(huán)十射”快速進(jìn)出城道路體系。推進(jìn)贛深高鐵、廣汕鐵路惠州段、深惠城際和深汕高鐵惠州段建設(shè),推動(dòng)城軌公交化運(yùn)行,加快打造快捷高效交通網(wǎng)絡(luò)體系。

二是加快軌道樞紐建設(shè)。發(fā)揮惠州站、惠城南站、惠州南站等軌道樞紐作用,加快推進(jìn)TOD的開(kāi)發(fā)模式,引入深圳醫(yī)療、教育、社區(qū)管理服務(wù)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等,提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展水平,加快城市一體化進(jìn)展,促進(jìn)與深圳人流、物流、資金流等創(chuàng)新要素流通。支持深圳將城市軌道交通延伸至臨深片區(qū)。

三是加快海空交通設(shè)施建設(shè)。推進(jìn)惠州平潭機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程,高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)惠州千萬(wàn)級(jí)干線機(jī)場(chǎng)。積極對(duì)接鹽田港集團(tuán)、招商集團(tuán)以及香港和記等港口運(yùn)營(yíng)商,推進(jìn)惠州港擴(kuò)能升級(jí),加快發(fā)展港口經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)、海岸旅游經(jīng)濟(jì),促進(jìn)惠州港從產(chǎn)業(yè)港向貿(mào)易港、產(chǎn)業(yè)港并重轉(zhuǎn)型。

(二)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)“集群化”發(fā)展

一是謀劃建設(shè)區(qū)域協(xié)同發(fā)展試驗(yàn)平臺(tái)。以產(chǎn)業(yè)合作為核心,在臨深區(qū)域規(guī)劃建設(shè)惠深協(xié)同發(fā)展試驗(yàn)平臺(tái),引進(jìn)深圳園區(qū)運(yùn)營(yíng)公司,積極推進(jìn)管理體制、利益共享機(jī)制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等領(lǐng)域改革創(chuàng)新,積極探索教育、醫(yī)療等基礎(chǔ)設(shè)施跨界深度合作,建設(shè)深惠融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)、世界級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)策源地,打造灣區(qū)先進(jìn)制造產(chǎn)城融合節(jié)點(diǎn)。

二是推動(dòng)“3+7”工業(yè)園區(qū)提質(zhì)增效。聚焦“千億園區(qū)、萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)”目標(biāo),依托現(xiàn)有國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū),強(qiáng)化深圳資源導(dǎo)入,引導(dǎo)項(xiàng)目、資金、土地指標(biāo)等向工業(yè)園區(qū)集中,提升承接產(chǎn)業(yè)外溢能力,加快提高土地產(chǎn)出效率和集約利用水平。加快推進(jìn)中韓(惠州)產(chǎn)業(yè)園起步區(qū)、潼湖科學(xué)城等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè),打造智慧產(chǎn)業(yè)新城節(jié)點(diǎn)。

三是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展分工體系。對(duì)接深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)集群,結(jié)合惠州“2+1”產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)基礎(chǔ),積極探索“深圳總部+惠州智造”“深圳研發(fā)+惠州轉(zhuǎn)化”“深圳孵化+惠州成長(zhǎng)”等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展新模式,建立與深圳產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同招商機(jī)制,加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同,構(gòu)建分工明確的產(chǎn)業(yè)體系布局,提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)值。

四是加強(qiáng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域合作。以惠州中心區(qū)為重點(diǎn),積極對(duì)接深圳核心區(qū)和香港北部都會(huì)區(qū),充分利用深圳、香港金融服務(wù)和專業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)優(yōu)勢(shì),引進(jìn)和培育一批專業(yè)化技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)機(jī)構(gòu),發(fā)展設(shè)計(jì)、品牌、營(yíng)銷(xiāo)、法律、會(huì)計(jì)等服務(wù)業(yè),大力引進(jìn)符合條件的基金、風(fēng)險(xiǎn)投資、創(chuàng)業(yè)投資、資本管理等公司到惠州開(kāi)展業(yè)務(wù),促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。

(三)推進(jìn)創(chuàng)新“協(xié)同化”發(fā)展

一是積極參與國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。以軌道樞紐為核心,對(duì)接廣深港澳科技創(chuàng)新走廊,加快中科院“兩大科學(xué)裝置”建設(shè),謀劃建設(shè)河橋科教城和稔平半島清潔能源新技術(shù)綜合應(yīng)用試驗(yàn)區(qū),高標(biāo)準(zhǔn)打造潼湖生態(tài)智慧區(qū)等平臺(tái),建設(shè)一批新型研發(fā)機(jī)構(gòu),與大灣區(qū)科研院所聯(lián)合開(kāi)展基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究,解決關(guān)鍵技術(shù)難題,助力大灣區(qū)國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。

二是積極推進(jìn)聯(lián)合創(chuàng)新載體建設(shè)。聚焦制造業(yè)關(guān)聯(lián)密切的創(chuàng)新環(huán)節(jié),支持深圳孵化器運(yùn)營(yíng)管理公司來(lái)惠建設(shè)科技企業(yè)孵化器,積極培育一批技術(shù)成果轉(zhuǎn)化專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)港澳青年創(chuàng)業(yè)基地。積極與深圳高校、科技園區(qū)、行業(yè)協(xié)會(huì)、風(fēng)投機(jī)構(gòu)合作,提升科技、教育、財(cái)稅、金融方面的服務(wù)能力,支持知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)落戶,有效支撐創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三是加快科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。圍繞深惠產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈、圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈,加快相關(guān)創(chuàng)新產(chǎn)品的科技成果轉(zhuǎn)化、投入量產(chǎn),延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈,打通“制造+服務(wù)+應(yīng)用”產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)深圳“研發(fā)+軟件”、惠州“制造+應(yīng)用”,努力打造深圳創(chuàng)新資源首要承接地和科技成果轉(zhuǎn)化首選地。

四是加強(qiáng)高端人才引進(jìn)。借鑒香港、深圳吸引國(guó)際高端人才經(jīng)驗(yàn)和做法,對(duì)接深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)集群的創(chuàng)新研發(fā)及應(yīng)用,依托大平臺(tái)、大產(chǎn)業(yè)、大企業(yè),實(shí)施“惠”聚優(yōu)才行動(dòng),精準(zhǔn)引進(jìn)急需緊缺人才。加強(qiáng)科技創(chuàng)新人才引育,實(shí)施技工教育“強(qiáng)基培優(yōu)”計(jì)劃,培育一批“鵝城工匠”,壯大高技能人才和卓越工程師隊(duì)伍。

(四)加快營(yíng)商環(huán)境“同城化”發(fā)展

一是加快建設(shè)服務(wù)型政府。以更大力度全面深化改革,全面對(duì)標(biāo)深圳營(yíng)商環(huán)境綜合改革經(jīng)驗(yàn),建立優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作清單管理制度,實(shí)施新一輪行政審批制度和商事制度改革。推動(dòng)政務(wù)數(shù)據(jù)和社會(huì)數(shù)據(jù)深度融合,完善解決企業(yè)困難“直通車(chē)”制度。借鑒深圳要素市場(chǎng)化配置改革創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn),分類完善要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制。

二是營(yíng)造優(yōu)質(zhì)宜居宜業(yè)生活圈。加強(qiáng)與深圳公共服務(wù)供給合作,深化教育、醫(yī)療、文化體育等公共服務(wù)融合共享,加快推進(jìn)惠州中心區(qū)都市圈級(jí)副中心建設(shè),提升惠陽(yáng)、大亞灣、仲愷等區(qū)縣公共服務(wù)中心服務(wù)水平。積極與深圳開(kāi)展職業(yè)教育合作,鼓勵(lì)職業(yè)院校與深圳及其他城市合作辦學(xué)。發(fā)揮惠州旅游資源優(yōu)勢(shì),開(kāi)展文旅交流合作,開(kāi)發(fā)大灣區(qū)精品旅游線路和特色旅游產(chǎn)品,探索全域旅游新業(yè)態(tài)新模式。深化社會(huì)治理合作,聯(lián)合構(gòu)建綜合立體智能防控體系。

三是協(xié)同推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。支持深圳都市圈“一河一山一谷一徑一灣一源”建設(shè)。協(xié)同開(kāi)展生態(tài)環(huán)境治理,加快完善共同防治工作體系。建立健全綠色發(fā)展的合作機(jī)制,強(qiáng)化綠色低碳技術(shù)創(chuàng)新及成果推廣應(yīng)用。持續(xù)擦亮惠民之州品牌,全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工和農(nóng)業(yè)新型服務(wù),加強(qiáng)“菜籃子”“米籃子”建設(shè)工作,強(qiáng)化惠州粵港澳綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)基地功能。

(33)

推薦閱讀

-

國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略與宏觀經(jīng)濟(jì)政策

黨建引領(lǐng)民營(yíng)科技企業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力研究 2024-08-15 09:43黨的十八大以來(lái),習(xí)近平總書(shū)記對(duì)黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)提出一系列具有開(kāi)創(chuàng)性意義的管黨治黨新理念新思想新戰(zhàn)略。2023 年,習(xí)近平總書(shū)記在地方考察調(diào)研期間首次提出“新質(zhì)生產(chǎn)力”這一重要概念。科技型民營(yíng)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)突破、技術(shù)應(yīng)用、技術(shù)人才培養(yǎng)等領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用,是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的主力軍,是我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ)。通過(guò)黨建鏈接資源、集聚合力,有利于促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)的科技創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)優(yōu)化和生產(chǎn)發(fā)展。課題重點(diǎn)研究黨建和新質(zhì)生產(chǎn)力的結(jié)合點(diǎn)、民營(yíng)科技企業(yè)黨建工作的亮點(diǎn)、民營(yíng)科技企業(yè)在發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力過(guò)程中的痛點(diǎn)與難點(diǎn),提出通過(guò)黨建推動(dòng)民營(yíng)科技企業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的突破點(diǎn),努力探索黨建引領(lǐng)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展路徑,不斷優(yōu)化生產(chǎn)要素的配置和組合,扎實(shí)推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合,加快形成新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式,開(kāi)辟發(fā)展新領(lǐng)域新賽道,不斷塑造發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)。

閱讀全文