7月12日

深圳簽發第1號林長令

《關于壓實林長責任高質量推進2022年林業重點工作》

以推動林長制從“建章立制”

向“走深做實”轉變

深圳為什么要推行林長制?

在推動人與自然和諧共生方面

深圳有哪些創新舉措?

又取得了哪些成績?

一、落實林長制,打通森林保護“最后一公里”

根據林長制要求

全市要建成四級林長體系

市、區、街道均設立

第一林長、林長和副林長

由各級政府主要負責人擔任

社區則構建起“一長兩員”機制

即社區級林長、基層監管員、護林員

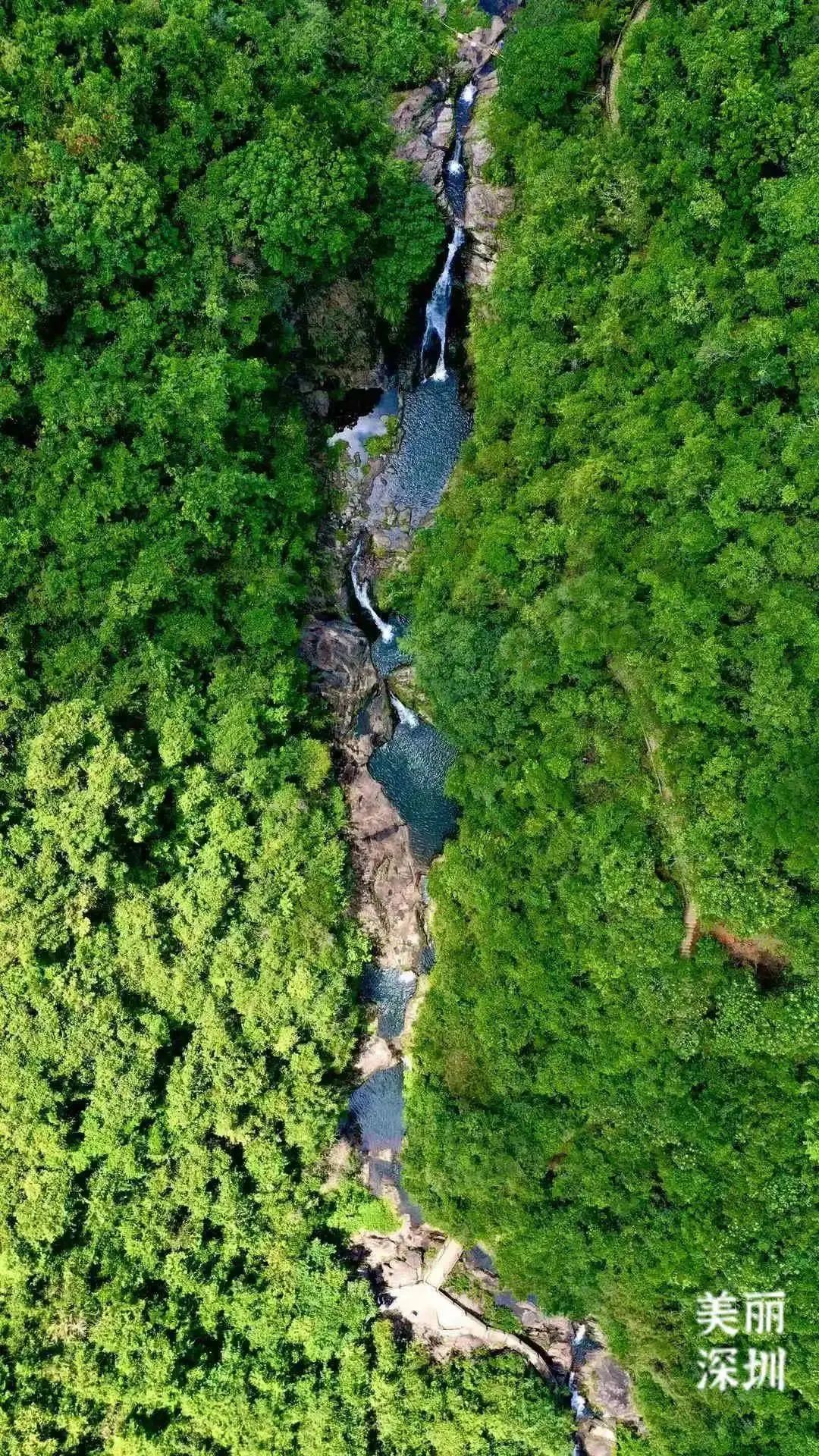

深圳的藍綠底色。歐陽勇 攝

“一長兩員”作為源頭管護機制

將全市上百萬畝森林劃分為責任網格

每個網絡均對應基層的監管員和護林員

打通森林資源保護管理“最后一公里”

林長制全面推行后

林業工作不再是簡單地造林育林

而是納入生態文明建設體系

成為經濟社會協調發展的重要內容

其站位高度史無前例

漫山盛開的毛棉杜鵑花 深圳晚報記者 寧杰文 攝

截至目前

深圳共設立林長1772名

基層監管員328名,護林員1027名

設置林長責任公示牌206塊

落實林長制經費1432萬元

將充分調動林長的“領頭雁”作用

“護綠”“用綠”“享綠”

為守護“深圳綠”營造良好氛圍

二、科學精準治污,打贏碧水藍天保衛戰

除了森林保護外

深圳在治污除霾、垃圾處理等方面

也打造了深圳樣板,成為全國典范

/01/治水

茅洲河再現水清岸綠。深圳特區報記者 何龍

堅持“巴掌大的黑臭水體都不能有”

深圳累計投入超1500億元

拆除沿河違建134萬平方米

2019年底

深圳在全國率先實現

全市域消除黑臭水體

159個黑臭水體、

1467個小微黑臭水體全部消除

全市五大河流水質全面達標

優良率達86.7%

/02/治霾

“深圳藍”成為靚麗風景線。深圳特區報記者 周紅聲 攝

2004年,深圳灰霾天

一度達187天歷史高值

PM2.5年均濃度超70微克/立方米

立志消除灰霾,深圳大力實施

“深圳藍”可持續行動計劃

2021年

深圳空氣質量優良天數比例達97%

今年上半年PM2.5降至15.3微克/立方米

為有監測數據以來最好水平

位居國內超大城市第一

/03/垃圾處理

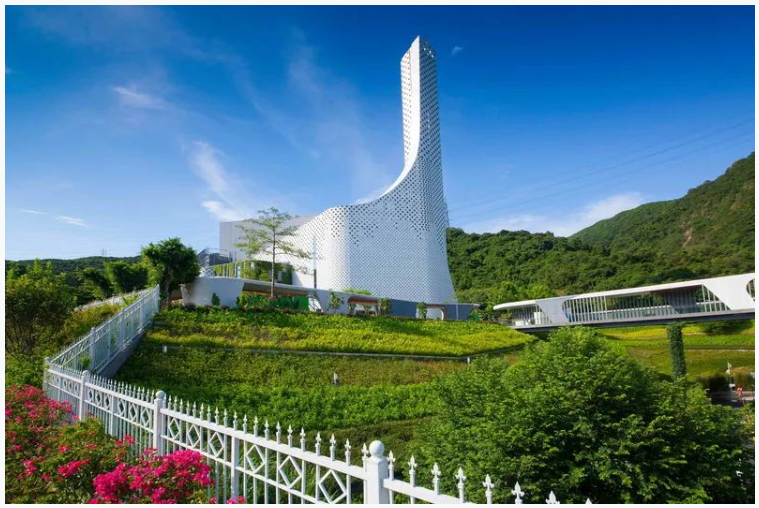

可以喝咖啡看山景的鹽田能源生態園。通訊員 崔嵩 攝

助力“無廢城市”建設

深圳將垃圾焚燒廠打造為

“能源生態園”

不僅具備垃圾處理功能

還兼具科普教育、工業旅游、休閑娛樂屬性

煙氣排放執行全球最高標準

全市垃圾焚燒處理能力2萬噸/日

生活垃圾回收利用率達46.5%

在全國名列前茅

三、倡導低碳生活,打造綠色發展深圳樣板

深圳的治污成效得益于正本清源

從能源到建筑,從出行到用電

深圳給出了全民參與的“碳減排方案”

Part.1

清潔能源

深圳已徹底淘汰

民用散煤和普通工商業用煤

形成了以氣電、核電為主

新能源發電為輔

煤電為備的能源格局

2020年

深圳風電、光伏、水電

合計上網電量69.71億千瓦時

減少碳排放614萬噸

非化石能源發電量占比達69.3%

大亞灣核電基地全景 圖源:晶報

Part.2

綠色建筑

7月1日起

《深圳經濟特區綠色建筑條例》實施

要求新建筑不低于綠色建筑標準一星級

截至2021年底

深圳共有綠色建筑評價標識項目1521個

總建筑面積超過1.46億平方米

是綠色建筑規模和密度最大的城市之一

深圳目前單位建筑面積的年均能耗

僅為美國的23.5%、歐盟的30.1%

節能減排成效處于全球領先地位

南科大綠色建筑樓頂安裝有太陽能設備,種植有綠色植物。深圳特區報記者 劉羽潔 攝

Part.3

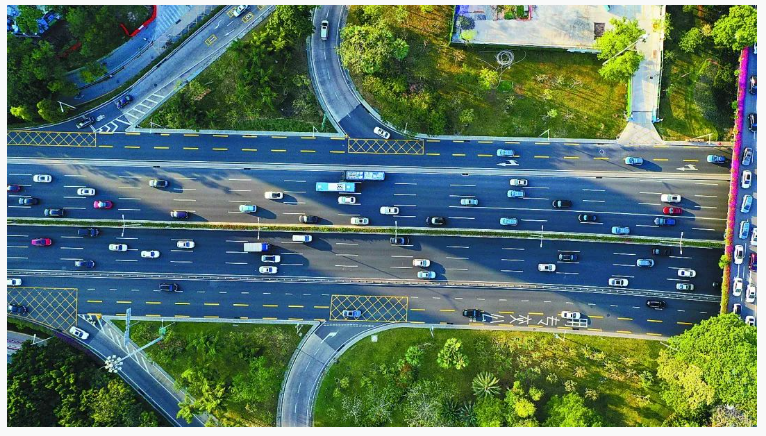

綠色出行

作為全球電動化程度最高的城市

深圳新能源汽車保有量全球第一

2017年實現全市公交電動化

每年可減少碳排放135.3萬噸

2018年實現出租車全面電動化

每年可減少碳排放60萬噸

2021年底

深圳已建成公共充電樁9.7萬個

建設規模國內領先

深圳充電樁規模全國領先。通訊員 鐘嘉成 攝

Part.4

碳普惠制度

為推動全民參與碳減排

《深圳碳普惠體系建設工作方案》發布

《深圳市碳排放權交易管理辦法》施行

還為公共出行、居民用電的碳減排

制定了碳普惠方法學

向碳減排變現邁出第一步

深圳新能源汽車保有量全球第一。圖源:英文報

四、人與自然和諧共生

開窗見綠,出門見園

碧道環繞,野趣盎然

在深圳

人與自然和諧共生

No.1千園之城

光明虹橋公園。寶安日報記者 雷小林 攝

打造“公園里的城市”

深圳現有各類公園1238個

市民出門500米可達社區公園

2公里可達城市公園

5公里可達自然公園

全市森林覆蓋率約40%

在經濟高速發展的同時

守護好自然本底

No.2山海連城

鹽田綠道。李伯強 攝

截至2021年

深圳已建成綠道2843公里

覆蓋密度居全省之首

已建成郊野徑181公里

跨越南山、福田、羅湖三區

貫穿東西部的郊野徑建成后

主線總長將超300公里

串聯森林郊野公園

最大限度達到“自然無痕”

No.3候鳥天堂

深圳是全球瀕危鳥類黑臉琵鷺的第三大棲息地。鹿向榮 攝

保護生物多樣性

深圳擁有各類自然保護地27個

其中“國字號”自然保護地6個

陸域自然保護地面積占國土面積24%

在一線城市中占比最高

全市約有3萬個物種

其中野生維管植物2086種

陸域野生脊椎動物585種

累計恢復紅樹林濕地超135公頃

作為重要的候鳥遷徙越冬地和中轉站

每年有數萬只候鳥來深休憩

全市鳥類種類數占全國的1/4

No.4自然教育

壩光自然學校特邀講師、環境科學博士劉毅向孩子們普及自然知識。深圳特區報記者 楊浩瀚 攝

為鼓勵市民參與生態保護

深圳成立全國首家自然學校

目前已建成自然學校22所

自然教育中心27個

注冊環保組織141個

注冊環保志愿者3.3萬人

生態保護氛圍濃厚

不光要GDP還要GEP

深圳在全國率先建立

生態系統生產總值(GEP)核算制度

發布全國首個“生態賬本”

2020年深圳GEP達1303.82億元

進一步詮釋“綠水青山就是金山銀山”

未來

深圳將繼續打造成為

“世界級公園城市”

連山、通海、貫城、串趣

宜居、宜業、宜游

這樣的深圳

你愛了嗎?

本文科普專家:王倩 中國(深圳)綜合開發研究院新能源與低碳研究中心副主任

原標題《人與自然和諧共生的“深圳做法”》

(13)

推薦閱讀

-

企業戰略與投資決策

中廣核核電運營有限公司“雙百行動”綜合改革方案 2019-11-15 15:26為使中廣核核電運營公司充分利用國企改革各項政策,落實國資委改革精神,更好的完成集團精益化戰略任務,本項目從亟待解決的核心問題出發,堅持問題和目標導向,形成了解決問題的基本思路、關鍵性措施等方案建議。

閱讀全文 -

企業戰略與投資決策

粵港澳大灣區背景下的中廣核發展新機遇研究 2019-11-15 15:23中國廣核集團有限公司(簡稱中廣核)是落實“一國兩制”實踐、促進粵港澳合作的重要平臺。本項目系統理解粵港澳大灣區建設的背景、政策脈絡和未來發展趨勢,系統梳理粵港澳大灣區相關產業的發展動態,深入分析粵港澳大灣區建設為中廣核帶來的機遇,同時也分析了中廣核面臨的國際、國內風險和挑戰,進一步研判粵港澳大灣區建設中廣核的產業拓展機會,并提出應對策略和建議。

閱讀全文 -

銀湖新能源(已歸檔 2025-9-19)

配額制落地在即,可再生能源迎來新機遇 2018-09-29 14:10強化地方政府、電力公司、電網企業、配售電公司、電力用戶等主體的約束性責任與義務,無疑給身處中美貿易摩擦升級、平價上網漸行漸近、消納隱憂未除、補貼退坡加速等多重壓力下的可再生能源行業帶來了新動力和新機遇。

閱讀全文