摘要:城市化的本質是人的城市化,是人理性自主選擇的結果。在工業化和城市化快速發展階段,人口不斷向大城市集聚是基本規律,大城市才是經濟增長的火車頭。

我國在“城鎮化”發展思路的指導下,人為限制大城市人口及用地規模,致使大城市基礎設施和公共服務供給嚴重不足,城市運行不堪負重。通過政策傾斜、財政補貼等方式優先發展中小城市和小城鎮,不僅無法避免其人口流失,而且導致了生產效率降低和資源浪費。最近一二線和三四線城市房地產市場兩極分化恰恰是“城鎮化”發展思路帶來的不良后果。

當務之急是調整“城鎮化”發展思路,確立“城市化”的指導思想,放開對大城市發展的人為限制,以人口流動的客觀規律為依據科學預測城市人口規模,合理配置基礎設施與公共服務,以特大城市為龍頭,以城際交通為紐帶,帶動城市群、城市帶的發展。而小城市和小城鎮現階段的重點是做好生態與文化的保護、基礎設施和公共服務的改善,為未來“后城市化階段”的人口回流奠定基礎。

一、“城鎮化”與“城市化”的區別

“城市化”與“城鎮化”這兩個概念在我國幾乎是同時出現的[1],二者在一定意義上并無差別,都包含著農村人口伴隨工業化進程向城市的遷移與集中。作為一種戰略提法,“城鎮化”與“城市化”的真正差別主要體現在指導思想和政策落腳點上。按照“城鎮化”的指導思想,我國一直嚴格控制大城市規模,限制人口向大城市集中,優先發展中小城市和小城鎮,鼓勵就地城鎮化,以此來防止所謂的“大城市病”發生。但是,這種指導思想卻與城市化的基本邏輯和現實進程有所背離。

城市化進程的本質是人的遷移,是人口在空間上的集聚,其基本效果是獲得產業聚集和人口聚集所帶來的規模效益。而人們在選擇如何遷移、向何處遷移時,會進行趨利避害的理性選擇,他們所考慮的主要因素包括就業機會、收入水平、生活條件、公共服務、社會交往等。而在這些方面,大城市具有明顯的優勢。大城市會以更加集中的方式提供各種公共基礎設施,從而可以集聚大量的產業和企業,形成更專業化的分工和完善的產業鏈,具有顯著的集聚效應和規模效應;大城市能夠提供更多的就業機會和更高的收入水平,是創新資源最集中、創新人才最密集、創新活動最活躍、創新最易于成功的區域;借助大城市的人口密度和人與人之間的互動,會加快知識的生產與傳播,形成創新創業高地,為經濟增長提供不竭的動力;大城市還能集聚優質的教育、醫療等公共資源,擁有完善的基礎設施配套體系,能夠提供良好的生活條件和公共服務;大城市具備更加公平的市場競爭環境和通暢的上升通道,能為年輕人提供更多實現夢想的機會;大城市因為人口的集聚,更有利于服務業和文化時尚產業的發展,成為潮流和時尚的前沿,吸引著無數的年輕人。正因如此,我們可以看到在城市化早期階段,無數年輕人都向往到大城市工作和生活,即使蝸居也要留在北京、上海、廣州、深圳等一線城市[2]。這些正是我國城市化加速階段的特征性表現。另外,在垃圾處理和污染防治等方面,大城市也因規模效益的存在而具有明顯的優勢。

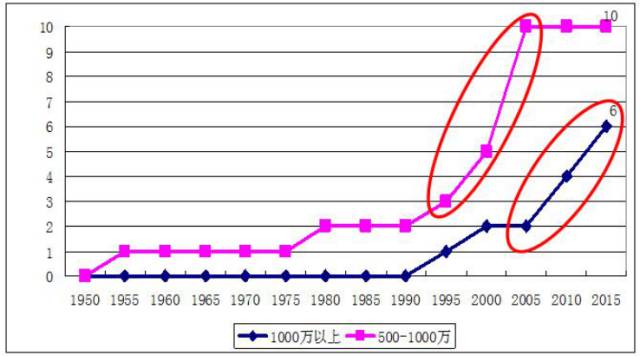

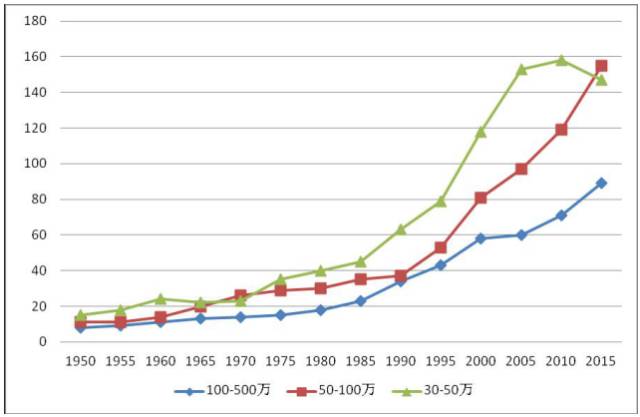

發達國家的歷史發展經驗證明,在工業化和城市化快速發展階段,人口不斷向大城市集聚。從世界范圍來說這種趨勢一直在延續,特大城市的數量和規模將不斷增長,小城市占城市總體的比重則逐漸減少。1950–2015年,全球居住在1000萬以上規模城市的人口占城市人口的比重從3.2%提高到11.9%,居住在100–500萬、50–100萬規模城市的人口所占比重分別提高了3.9%和0.6%,而居住在50萬以下規模城市的人口所占比重則下降了7%。1950年全球人口超過500萬的特大城市僅有7個,2015年增加到73個。我國盡管一直限制人口向大城市集中,但1990–2000年,500–1000萬的特大城市數量急劇增加,最近10年1000萬以上的超大城市數量也在快速增長(見圖1);而近5年30–50萬規模的小城市數量卻在不斷減少(見圖2)。2009–2014年,全國35個一、二線城市的人口共增加了3778萬,其中前15個大城市就增加了3010萬人。

圖1 1950–2015我國特大城市數量變化情況

圖2 1950–2015我國中小城市數量變化情況

二、“城鎮化”發展思路所引發的問題

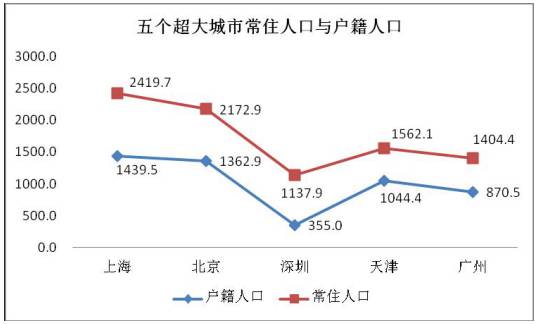

首先,人為限制特大城市發展,總想改變規律而不是順應規律,設定城市人口調控目標,致使每次制訂的城市規劃都是“小而又小”,今天定了規劃,明天就被現實所突破的事例比比皆是。各種“城市病”在很大程度上其實是因為“逆反規律”而造成的。一方面,特大城市建設用地規模長期過度受限,住房供給不足,導致房價高企;另一方面,人口流入規模遠超規劃預期,城市基礎設施建設和公共服務配置滯后,導致交通擁堵、醫療教育等公共服務短缺,外來人口更難以享受一些基本的公共服務。北京、上海、廣州、深圳、天津等城區常住人口超千萬的超大城市,外來人口和戶籍人口存在嚴重的倒掛現象,如圖3所示。

圖3 2016年五個超大城市常住人口與戶籍人口比較

注:數據來源于各城市統計公報,深圳為2015年數據

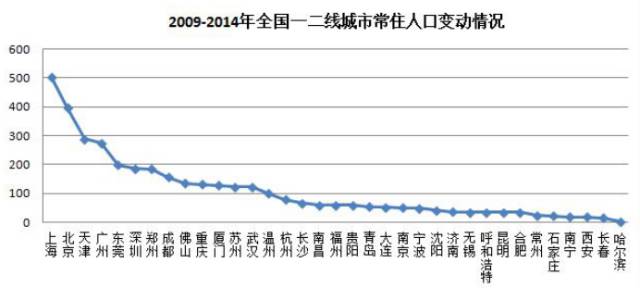

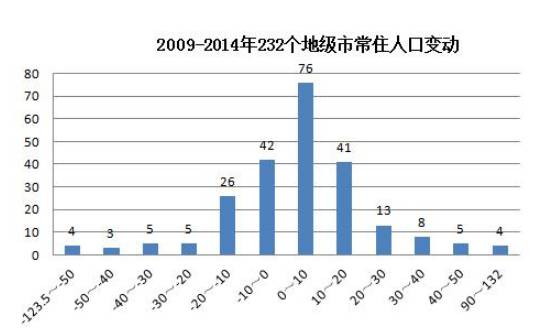

其次,優先發展中小城市和小城鎮不僅不能改變其人口流失的現實情況,反而帶來了一系列的問題。一個基本的原因就是我們總是設想可以到中小城市、小城鎮發展產業,創造就業,但由于條件所限產業發展不起來,無法提供足夠的就業崗位,人們不得不到大城市找工作,中小城市和小城鎮人口仍然不斷地流失。2009–2014年,有完整常住人口統計的232個地級市中,人口減少的城市有85個,占36.6%,共減少1314萬人[3](如圖4、圖5所示)。

圖4 2009–2014年全國一二線城市人口變動情況

注:數據來自各地政府統計公報或人口普查數據(單位:萬人)

圖5 2009–2014年全國232個地級市常住人口變動情況

注:數據來源于Wind數據庫(單位:萬人)

當前一二線城市和三四線城市房地產市場的兩極分化也是“城鎮化”發展思路帶來的不良后果,“鬼城”、“空城”頻頻出現,房地產去庫存壓力巨大,有些城市的去庫存時間甚至會達到10年以上。

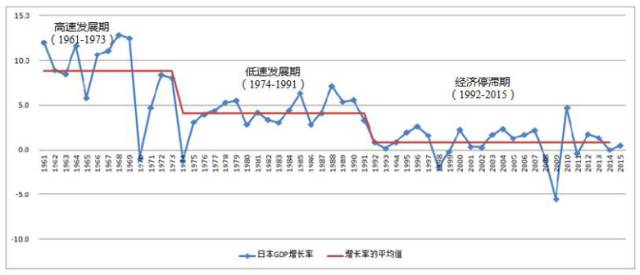

優先發展中小城市和小城鎮,事實上還導致了生產效率的降低。在新型城鎮化建設過程中,政府不斷加大對小城鎮的支持力度,導致部分農民工“早退”,這意味著勞動力從生產率高的城市流向生產率低的小城鎮,造成生產率的損失。日本在城市化進程中的教訓已經證明了這一點。20世紀60年代,日本大量勞動力轉移到大城市,其經濟增長率一度達到10%以上,這與大規模的城市化以及大量勞動力由生產率低的地區移民到生產率高的大城市地區密切相關。后來,日本生產率大幅下降在很大程度可以歸因于國土均衡發展政策——即1972年田中角榮提出的《日本列島改造論》,疏解東京、大阪等大城市過密的人口,把城市過度集中的工業向地方分散,向發展落后的日本列島的東北部、西南部再配置大規模的工業基地,充實以25萬人口為主的地方城市的經濟功能,通過大力興建高速鐵路和公路網把日本列島連為一體,企圖創造一批“迷你東京”[4],其結果是地方興建了很多高速公路、鐵路和機場等設施,但路上沒有車跑,機場也出現大虧損[5],總體來看該政策是失敗的,其成為20世紀70年代日本生產率趨于下降的重要誘因,如圖6所示。

圖6日本GDP增長率

三、調整“城鎮化”偏差,明確“城市化”戰略

在討論城市化還是城鎮化問題時,一些人往往援引西方一些國家小城鎮大量存在的事實。但是西方與我們的情況有著不同的歷史背景。西方國家的城市化進程較為緩慢,大都經歷了一兩百年的時間。在城市化初期和中期,西方國家也是大量人口流向大城市,小城鎮人口流失,但隨著時間的推移,退休人口特別是“帶著社會保障收入”的退休人口大批出現,他們這時已經不需要再去追求高收入的就業,往往會選擇“退回老宅”或購置別墅,離開擁擠的城市去小城鎮享受田園生活。這些有社保收入的人群回到小城鎮,帶來小城鎮甚至一些村落的基礎設施和公共服務不斷完善,生活服務業也得到發展,才使小城鎮逐步穩定了下來。

與西方國家不同的是,我國同日本、韓國等后發國家在短短幾十年時間內進行了快速工業化,在一兩代人的時間里主要發生的是人口集聚,而人口回流較少。因此在這段時間里,城市化和大城市化的比率往往會更高。這不是我們做錯了,而是發展階段不同、發展特點不同而已。

西方國家小城鎮發展的經驗表明,小城鎮不是沒有發展的機會,但不是在城市化早期。我們所處的發展階段,正是人口從小城鎮外遷的過程,此時小城鎮要做的不是大搞建設和開發,而是要做好生態環境、傳統建筑和歷史文化的保護,凸顯小城鎮的特色和個性,并逐步完善基礎設施和公共服務,為城市化后期的人口回流奠定基礎。

因此,我國城市化戰略的制定,首先要尊重大城市發展和人口流動的客觀規律,調整“城鎮化”的發展思路,確立“城市化”的指導思想,以人的城市化為核心,以特大城市為龍頭,以城際交通為紐帶,帶動城市群、城市帶的發展,積極獲取城市化所帶來的集聚效應與規模效益。

其次,要放開對特大城市發展的人為限制,以人口流動的客觀規律為依據,科學分析預測未來大城市人口規模。要以科學預測人口規模為基礎來規劃大城市的基礎設施和公共服務,使大城市的發展與人口增長同步,有效防治“大城市病”。通過“轉移支付跟人走”等配套政策,保障外來人口享受平等的權利和公共服務。

再次,要認識到大城市是未來經濟發展的火車頭。大城市居民具有較高的人均可支配收入,強大的消費能力和意愿,多樣化的消費需求,是消費經濟的主力。目前我國正處在由以投資拉動為主向以消費拉動為主的轉型階段,消費將成為支撐經濟增長的主要力量。2016年上半年,我國最終消費支出對經濟增長的貢獻率已經達到73.4%。大城市是未來經濟發展的火車頭,穩步推進大城市發展才能順利實現向消費型經濟的轉型。

最后,對于大批存在的中小城市和小城鎮,未來相當長的一段時間里工作的重點應該是生態與文化保護,而不是規模擴張。從政策層面而言,要加快實現社會保障體系的全國統籌,放開城里人到小城鎮甚至農村購買房產,逐步鼓勵城里富裕的退休人員向小城鎮“回流”,加快城市現代化生活方式對小城鎮和農村的“輻射”。可以說,隨著人口向大城市的集聚,小城鎮人口會不斷減少,人均占有的資源就會增加,收入也會相應提高。

【參考文獻】

[1]田明.城鎮化與城市化及其確切含義[N].學習時報,2014–03–31.

[2]胡彩梅.特大城市在城市化中要發揮更大作用[J].開放導報,2016,(6):11–14.

[3]韋福雷.特色小鎮發展熱潮中的冷思考[J].開放導報,2016,(6):20–23.

[4]李砍柴.當今中國像極了1973年的日本[DB/OL].2015–07–15.

[5]八田達夫.城市與經濟增長:1974年日本經濟增速為何下滑[J].比較,2016,(7).

原載《深圳大學學報(人文社會科學版)》2017年第3期

(98)