灣區評論|對話曲建:前海正走向貨物貿易與服務貿易并舉

時間:2025-04-21 10:22

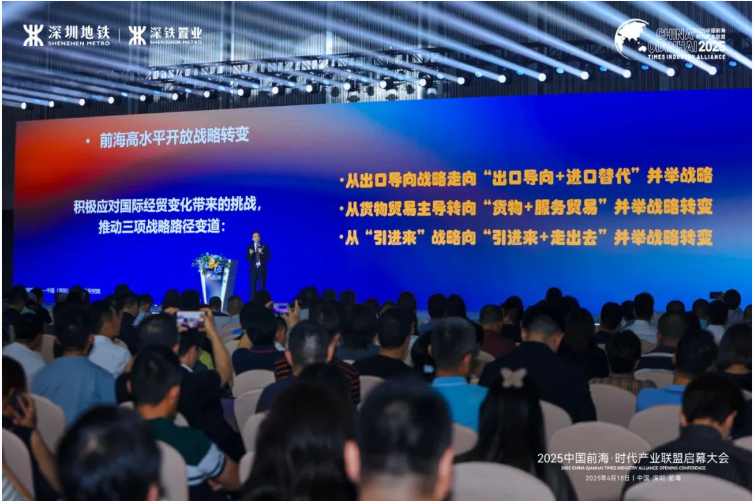

“深圳正通過境內、境外多鏈條布局,打造更安全的供應鏈網絡體系,前海在其中將扮演更重要的引領作用。”綜合開發研究院(中國·深圳)副院長兼前海分院院長曲建表示。4月18日,在“2025年中國前海·時代產業聯盟啟幕大會”上,曲建以《前海在粵港澳大灣區中的樞紐定位與作用》為題做演講并接受了南方財經全媒體記者采訪。

曲建談到,逆全球化局面的出現,促使前海的高水平對外開放戰略發生轉變,即從貨物貿易主導轉向“貨物+服務貿易”并舉,從“引進來”主導向“引進來+走出去”并舉,從關注國內生產總值(GDP),到同樣重視國民生產總值(GNP)的增長。

與此同時,前海的經濟正從傳統的勞動投入、資本投入型增長走向以科技進步、教育投資和制度創新驅動的增長。相應地,前海已達到國際定義下“第四代產業園區”標準,即集工作、學習、娛樂、生活等功能于一體,實現生產、生活、生態“三生融合”。

“通過高質量發展和高水平對外開放,人、財、物、數四大要素將在前海進一步集結。高素質人才在這里將不僅能夠創造價值,還能夠消費價值。”曲建說。

一、拓展服務貿易開放

一般而言,GDP與GNP均能衡量一個國家或地區的經濟發展水平,GNP即GDP加本國居民從國外獲取的凈要素收入。產品出海形成出口計入GDP,產能出海形成的投資收入則不計入GDP而計入GNP。

在國際貿易環境愈發復雜多變的背景下,曲建觀察到,深圳作為典型的外向型經濟城市,不僅重視GDP,也關注GNP增長,通過境內、境外多鏈條布局,打造更安全的供應鏈網絡體系,前海則在其中發揮重要引領作用。

曲建以一組數據說明深圳從“引進來”主導向“引進來+走出去”并舉的戰略轉變。截至2023年8月,粵港澳大灣區內地9市發生的境內產業投資超46萬次,深圳企業占比超五成;境外產業投資超9000次,深圳占比近六成,主要流入中國香港(60.74%)、美國(8.67%)、越南(3.42%)等地。

具體看前海,截至2023年底,前海投資境外企業數量占深圳50%,占全國5%。前海對外投資行業中,批發和零售業(25.35%)、制造業(25.13%)、租賃和商務服務業(16.76%)占比最高,呈現出現代服務業、先進制造業并舉的態勢。

4月18日,深圳發布《2025年深圳穩外貿支持政策要點十條》,重點提及“支持企業開展對外投資合作”,對企業在境外開展投資的前期法律、技術、商務和投融資咨詢等服務費用等按50%給予支持、最高資助2000萬元。

另一戰略轉變是從貨物貿易主導轉向“貨物+服務貿易”并舉。國家外匯管理局近日發布的數據顯示,2024年中國經常賬戶順差4239億美元,其中貨物貿易順差7680億美元,服務貿易逆差2290億美元。

“我國貨物貿易長期保持順差,服務貿易仍處于逆差。為解決這一不平衡問題,需不斷拓展服務貿易的開放領域,優化資金、人員、數據等要素的跨境流動。”曲建向南方財經全媒體記者表示。

今年4月27日,前海蛇口自貿片區將迎來掛牌成立10周年。2015年至2024年,前海蛇口自貿片區外貿進出口總值從712億元增至5379.8億元,年均增長超25%。更重要的是,該自貿片區累計推出882項制度創新成果,其中全國復制推廣104項,連續三年蟬聯中國自貿試驗區制度創新指數第一。

有別于其他自貿區或片區,前海蛇口自貿片區疊加了深港合作區功能。曲建觀察到,過去十余年,前海在人、財、物、數等領域開放已取得一系列成果,包括金融業對外開放,對香港專業人士跨境執業、香港青年就業創業等方面的扶持,還包括保稅類業務的拓展,“下一階段前海應在服務貿易創新方面進行更多探索。”

二、探索“三生融合”

同樣值得關注的是,今年前海將迎來K11內地首個旗艦項目——K11 ECOAST、全球規模最大室內滑雪綜合體——華發冰雪世界等項目建成開業。

不像傳統的都市中心商務區有明顯的“鐘擺效應”,工作日熙攘繁忙而節假日人煙稀少,曲建談到,前海既有人工智能、低空經濟等知識密集型產業匯聚,也有宜居、宜游的環境,“白天上班、夜晚消費,高素質人才在這里不僅能創造價值,還能消費價值,實現產城融合、職住平衡。”

據其測算,前海已達到世界第四代產業園區標準,即全球最先進水平,每平方公里基礎設施造價超過100億元人民幣,“垂直園區”模式使單位土地產值達到傳統產業園的5.8倍,從承擔單一的生產功能向集工作、學習、娛樂、生活等于一體的多元社區功能轉變。

如在交通基礎設施投入上,據深鐵集團透露,前海片區已建成運營8條軌道交通線路,深圳城市軌道路網運營線路達18條(含有軌電車),總里程達595.1公里,“軌道上的生活圈”正加速形成。

“隨著城區規劃的不斷調整,前海已完成由生產向生活、生態‘三生融合’的新型城鎮化轉型。可以預計,今后的前海在整個珠江三角洲城市化、國際化的轉型進程中將扮演越來越重要的角色。”曲建表示。(南方財經全媒體記者 陳思琦)

(0)